TWマガジン一覧 - TW magazine -

社長のこと、会社のこと、様々な情報を発信しております。

病院におけるSNS活用の成功ポイントと実践的運用法

2025.11.09

目次

採用も集患も、偶然のバズに任せるわけにはいきません。

病院のSNS運用は、「不安をほどく一次情報」と「迷わない導線」を備えた“業務”として設計した瞬間から、成果が安定します。

本記事では、Instagram・X(旧Twitter)・YouTube・TikTokの役割分担、守秘義務と法令遵守、KPIに基づく改善サイクルについて、最初から最後まで通してご説明します。

現場で機能した運用体制やテンプレート、病院ならではの炎上回避のポイントも具体的にお伝えします。

また、地域連携や採用広報に効果がある投稿の型、短尺動画/ライブ配信の活用、DXによる省力化、そして90日で立ち上げるロードマップをご提示します。

本日から使える「保存率→プロフィール遷移→予約到達」を伸ばす仕掛けを、病院の規模に合わせてそのまま転用していただけます。

まずは“思いつき投稿”を卒業し、信頼と成果を両立するSNS運用へ踏み出していきましょう。

病院SNS活用のメリットと具体的効果

病院のSNS活用は、単なる告知にとどまらず、「信頼形成→来院→継続関係」をつなぐ導線づくりであると考えます。

診療情報や予防の啓発をわかりやすく伝え、院内の雰囲気を見える形にすることで、不安を減らすことができます。

さらに、災害時の連絡や発熱外来の運用変更などの迅速な周知にも強い特長があります。

採用・定着や地域連携にも良い影響が広がり、医療の質の向上に寄与します。

私たちの現場でも、病院のSNS活用事例は年々増えており、再現可能な型が見えてきています。

患者・地域住民との信頼関係構築と情報発信強化

信頼は「顔が見える発信」と「役立つ一次情報」から生まれると考えます。

診療科の特徴、担当医の専門領域、待ち時間の目安、検診の受け方を短尺動画や図解で整理してお伝えします。

季節性の感染症や熱中症対策については、リールやストーリーズで繰り返し発信します。

院内の清潔さや動線、キッズスペースの有無なども写真で明確に示します。

コメントには一次受けの定型文を用意し、個別相談はDMではなく電話・予約フォームへご案内します。

災害や停電時は固定投稿で更新履歴を時系列で管理します。

これらを継続すると、「困ったらまず病院アカウントを見る」という行動が根づいていきます。

新患獲得と集患効果の向上事例

来院の障壁は「不安」と「手間」であることが多いため、これらを同時に下げていきます。

検査・治療の流れを30秒で全体から見えるように示し、所要時間と痛みの目安を明記します。

初診のWeb予約やLINEの事前問診を導入することで、当日の負担を軽減できます。

たとえば整形外科では、膝の痛みのセルフチェック動画とストレッチ解説を連動させました。

これにより保存率が上がり、予約ページへの遷移率も改善しました。

小児科では予防接種カレンダーのカルーセルが定番となりました。

保護者の疑問を先回りして解消でき、直前のキャンセルの割合が下がりました。

集患の施策は「教育→安心→予約」の順番で設計すると、広告への依存を抑えながら新患の質も維持しやすくなります。

病院ブランドの認知度アップとイメージ向上

ブランドは“安心の総量”であると定義します。診療実績の公開だけでなく、院内チームの協働や地域活動の紹介も効果があります。

リハビリの取り組み、産前産後クラス、緩和ケアの姿勢など、病院の価値観を見える形にすることが重要です。

投稿の型は「一言の利得→根拠→次の一歩」でまとめます。

たとえば「待ち時間の見える化を始めました→リアルタイム表示の画面→予約ページへ」という流れが有効です。

口コミやメディア掲載はハイライトで整理し、誤解を招く比較表現は避けます。

継続すると、受診圏外のユーザーにも「丁寧で信頼できる病院」という印象が積み重なります。

採用や連携依頼にも良い影響が広がる点が利点です。

採用活動への活用とスタッフコミュニケーションの促進

採用は“働くイメージの翻訳”から始めることが効果的です。

1日の流れ、教育体制、夜勤のサポート、チームの雰囲気を短尺動画で提示します。

新人看護師の成長の記録やコメディカルの横断的な連携を紹介すると、応募前の不安が小さくなります。

募集要項は固定投稿とリンクでいつでも見られるようにします。

説明会はライブ配信とアーカイブで取りこぼしを防止します。

院内コミュニケーションでは、院長メッセージや称賛文化の見える化が、定着とエンゲージメントを押し上げます。

運用は広報と人事の二人体制に法務チェックを加えると安全です。

応募の導線は「LINEで資料→日程調整」へ一本化すると、面談設定率が安定します。

主要SNSプラットフォームの特徴と病院に適した選択基準

結論としては、「目的×対象×到達導線」で選ぶことをおすすめします。

採用、集患、地域連携では勝ち筋が異なります。

ここでは主要SNSの強みと弱みを整理し、病院が迷わず選べる比較の軸をご提示します。

評価の観点は、以下のの4点です。

①到達の質

②信頼形成

③運用負荷

④計測容易性

病院のSNS活用の型に当てはめ、最短で成果につなげます。

Instagram:ビジュアル重視で親近感とエンゲージメント強化

院内の清潔感、スタッフの表情、動線やキッズスペースをカルーセルで視覚化します。

リールは30秒で「検査の流れ」や「採血の痛みの目安」など、不安の原因を先回りして説明します。

ハイライトには「診療科紹介」「受診の手順」「採用情報」を常設します。

保存率とプロフィール遷移率をKPIに置くと、迷いのない運用が可能です。

弱点は深い説明には向いていない点です。

長い説明はLPやPDFにまとめ、Instagramは“導線の前段”と割り切ることがコツです。

LINEの自動応答やWeb予約と連携すると来院までの摩擦が下がります。

Facebook:地域連携と詳しい情報発信に最適

長文、リンク、イベント機能に強みがあります。

地域の医師会、介護事業者、学校、自治体との連携の告知に向いています。

面会ルールの変更やワクチン接種会場の案内など、背景を説明する周知で力を発揮します。

グループ機能で「糖尿病教室」「リハビリ講座」などコミュニティ運営も可能です。

投稿テンプレは「見出し→本文→参照リンク→問い合わせ」。若年層到達の鈍さとアルゴリズムの保守性が弱点です。

広告は“地域+年齢+関心”に絞り、無駄配信を回避します。

計測はイベント参加、リンククリック、Messenger到達を主要指標にします。

“情報の深掘り装置”として位置づけます。

X(旧Twitter):速報性と双方向コミュニケーションに活用

外来混雑、発熱外来の受付状況、停電・災害対応などの速報に最適です。

スレッドで「症状別の受診の目安」を提示し、固定ポストに受付時間や代表リンクをまとめます。

スペースで院長Q&Aを月1回実施し、終了後は要点をノート化して検索資産にします。

強みは対話と拡散、弱みは誤解の伝播速度です。

表現は“具体的な個人や事案を特定しない”ことを徹底し、一次受けテンプレと夜間の当番体制を用意します。

評価指標はクリック率、返信数、固定ポスト到達。

ほか媒体で作った信頼に即時性を載せると情報網羅性が高まります。

新興SNSの活用可能性(TikTok、LinkedIn、YouTube等)

TikTokは若年層への発見導線に有効です。

「検査は怖くない」「3つの熱中症対策」など、30〜45秒の“変化が見える”短尺で不安を下げます。

字幕で前提条件を補足し、プロフィールからLINEと予約へ誘導します。

LinkedInは採用・連携に強い媒体です。

医師の専門領域、研究、チーム医療の実例を長文で提示し、募集はプロジェクト紹介とセットで適合率を高めます。

YouTubeは体系的学習に最適です。

専門外来の解説、院内ツアー、看護師の一日などを章立てで提供し、InstagramやXから誘導します。

選定基準は主目的、制作体制、院内承認フロー。役割を分担し、一本の導線に束ねると成果が安定します。

病院のSNS運用における成功のポイントと注意事項

結論としては、「安全・信頼・導線」を同時に設計することが大切です。

良い投稿だけでは成果に直結しません。

患者の不安を減らす一次情報、院内の雰囲気が伝わる見える化、そして予約や相談へ迷わず進める導線づくりの三点を、KPIとガバナンスで回していくことが最短ルートです。

多くの病院のSNS活用事例が、この型で伸びています。

患者に響くコンテンツ設計例

健康情報は季節に合わせて短尺化し、30〜45秒で症状の目安と受診判断の材料を提示します。

カルーセルでは検査の流れ、所要時間、痛みの目安を図解します。

院内紹介は動線、待合、キッズスペース、トイレの位置までを見える形にします。

スタッフ紹介は“人となり”と専門性をセットで示します。新人の成長記録やチーム医療の連携例は共感を生みます。

投稿の型は「一言の利得→根拠→次の一歩」。

写真は明るく、テロップは読みやすい太字にします。

コメントは一次受けの定型文で対応し、個別相談は電話やWeb問診にご案内します。

投稿頻度とスケジュール管理の重要性

基準は「週3本+日次ストーリーズ」。

週3本は以下のテーマでローテーションを組みましょう。

・健康情報

・院内、スタッフ紹介

・予約、イベント告知

ストーリーズは当日の混雑、診療体制、締切を速報。月初に30日分の編集カレンダーを確定し、荒天や災害時の差し替え枠も確保します。

撮影は月1回の集中収録で4〜6本をまとめ撮り。

KPIは保存率、プロフィール遷移、予約ページ到達率を先行指標に設定。

週次で小さく改善し、月次で面談・新患数といった後行指標を確認します。

承認は「原稿→法務→最終」の二段または三段で期限を明確化。休眠を防ぐため、緊急差し替えテンプレを常備します。

守秘義務と個人情報保護の徹底

患者が特定される可能性のある情報を除外し、症例は匿名加工と書面同意を徹底します。

写真・動画はモザイクや画角で個人が識別されないようにします。受付での撮影可否サイン、院内掲示、撮影エリアの明示も有効です。

個人情報は最小取得と目的明示。

診療成績や比較表現は根拠と条件を必ず添えます。素材の著作権・肖像権は台帳で管理し、二次利用は規約に明記。

AI生成物の利用時は出所表示と検証手順を付帯します。

承認フローは平時と緊急時で分岐させ、誤投稿は即削除→報告→再発防止の順に標準化します。

これが“安全に続ける”ための土台です。

ネガティブコメント・炎上リスクの適切な対応策

対応は「一次収束→事実確認→再発防止」の三段で実施します。

一次受けはテンプレ化し、感情的対立を避けつつ公式窓口へ誘導します。

事実確認は担当科と広報・法務で48時間以内に結論を整理。

必要に応じて修正・謝意・再発防止策を簡潔に掲出します。

荒天や停電など運営情報は固定ポストに集約し、更新履歴を時系列で残すと誤解が減少します。

風評の拡大を防ぐため、ハッシュタグ選定と文言の精度を重視。

夜間・休日の当番体制を決め、返信SLAを数値化します。

削除基準は差別・誹謗中傷・個人情報・医療安全に関わる虚偽などを明文化。

学びはナレッジに蓄積し、次の編集方針に反映させます。

SNS活用を支えるDXと運用効率化

SNSを“思いつき投稿”から“データで回す業務”に変えることが重要です。

以下の三本柱で無駄を減らし、医療現場の負荷を最小化します。

・計測の標準化

・動画制作の省力化

・内製と外部の最適な分担

病院のSNS活用事例でも、DXの成熟度が成果を左右します。

SNSデータ活用による効果測定と運用改善

計測は「媒体→導線→予約」の三層で設計します。

UTMとイベント計測で流入を分解。

保存率、視聴完了率、プロフィール遷移を先行KPIに置きます。

LPではフォーム到達、完了、離脱の各率を取得。

予約は科目別にタグ付けし、曜日・時間帯の傾向を可視化します。

ダッシュボードは週次と月次で切り替え。

週次はクリエイティブ改善、月次は診療科ごとのCVを確認。

異常値は「クリエイティブ/導線/需要」のどこが原因かを仮説分解します。

動画コンテンツ活用の最新トレンド

短尺動画は「不安の原因を30秒でほどく」を基本とします。

検査の流れ、痛みの目安、所要時間を縦型で提示。

字幕は大きくし、専門用語には簡易注釈を付けます。

院内ツアーは9:16と16:9の二系統で制作し、TikTok・リールとYouTubeで使い分けます。

ライブは月1回の「医師Q&A」が定番。事前フォームで質問を集め、テーマ別に章立て。

終了後はアーカイブをチャプター付きで公開します。

多言語字幕と音声書き起こしを用意すると、アクセシビリティが向上します。

成功例では、産科が「入院当日の持ち物と流れ」を短尺化し、保存率が2倍になり、見学予約が増加。

整形外科は術後リハの“横並び比較”を導入し、リハ来院の継続率が改善しました。

いずれも「変化の見える化」と“次の一歩”の明示が鍵です。

運用代行サービスのメリットと注意点

メリットは速度と再現性です。

撮影・編集・運用の分業で、初月から安定した出稿が可能。

分析レポートで「何をやめ、何を増やすか」が明確になります。

院内リソースは企画決裁と医療監修に集中できます。

注意点は三つ。

①守秘義務と個人情報の取り扱いを契約と運用手順で二重化すること

②編集権限と最終承認SLAを明文化すること

③内製知が育たないリスク

月次の共創MTGと運用ガイド整備で、ナレッジを院内へ移管します。

最適解は“ハイブリッド”。

骨格の設計と定常運用は外部、医療コンテンツの一次情報は院内。権利処理、緊急時の差し替え、クレーム一次受けまで含めて、責任範囲を図解で共有すると安全に回ります。

病院SNS活用の成功事例と効果的な運用モデル

成功の共通点は「一次情報の可視化」「明確な応募・問い合わせ導線」「ガバナンス」です。

ここでは、Instagram・X(Twitter)・Facebookの順に、実在アカウントの取り組みをもとに、再現しやすい運用の型としてご紹介します。

Instagramで地域とつながり新患を増やした事例

岡山済生会総合病院 産婦人科病棟(Instagram:@maternity_okayamasaiseikai)は、出産準備や入院当日の流れ、院内の雰囲気といった「来院前に不安になりやすい点」を、写真やリール、ハイライトでわかりやすく整理しています。

病院公式サイトからSNSへ、SNSから公式サイトへと相互に行き来できるよう導線を整えており、見学や問い合わせにつながる“次の一歩”が迷わず取れる設計です。

こうした「雰囲気」と「手順」の可視化は、初めての方の心理的ハードルを下げるのに役立ちます。

Twitter(X)でリアルタイム情報を活用し集患に成功した事例

西真岡こどもクリニック(X:@nishimoka0404)は、診療に関する案内や季節トピックを日々発信し、固定ポストやスレッドで必要情報を見つけやすく整理しています。

天候や感染症の流行など、地域の保護者が「いま知りたい」情報をタイムリーに提示することで、電話が集中しやすい時間帯の混乱を抑えつつ、公式サイトや代表窓口へスムーズに案内できる体験をつくっています。

継続的な運用で“困ったらまず公式アカウントを見る”という行動が根づく好例です。

Facebookを活用した採用ブランド強化の成功パターン

小倉記念病院(Facebook:@kokurakinen)は、採用・教育・イベントの情報を「長文+写真+公式リンク」で丁寧に発信しています。

新入職者の紹介や教育体制の様子など“働くイメージ”がわく内容を重ね、イベント機能の告知・記録と組み合わせることで、関心→参加→応募の流れが自然につながる構成になっています。

病院の日常や取り組みが継続的に可視化されるため、応募前の不安を和らげ、問い合わせ先にも迷わず到達できます。

まとめ

SNSを“思いつき投稿”から“設計された導線”へ進化させることが重要です。

目的(集患・採用・地域連携)と対象を定義し、Instagram・X・YouTube・TikTokの役割分担、守秘と法令遵守、計測に基づく改善を同時に回すと成果が安定します。

今後は短尺動画とライブ、DX基盤の整備で運用効率がさらに向上します。

初期KPIは保存率15%・プロフィール遷移12%・予約到達8%を目安に。

ロードマップは0–30日で基準書と承認フロー整備、30–60日で週3本運用と月1ライブ、60–90日でA/Bとボトルネック改善。

病院のSNS活用事例を自院の規模に合わせて調整し、本日から小さく始めましょう。

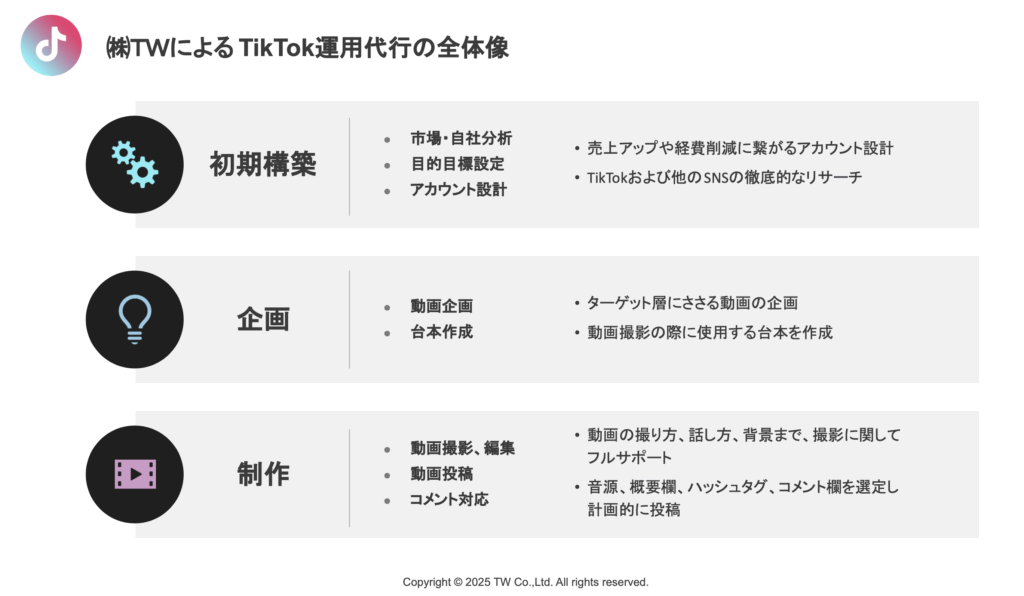

TikTok運用のご相談はTWまで

社内にTikTokの専門ノウハウや制作リソースがない

低価格の業者に依頼したが、期待した成果が得られなかった

日々変化するトレンドを追いきれない

こうした課題をお持ちではないでしょうか?

株式会社TWは「単なるTikTok運用代行」ではなく、

実際に売上や採用、集客につながる成果を生み出すTikTok運用会社です。

TWの3つの強み(他社との明確な差別化)

①業界No.1の実績

ニッチな専門分野に特化し、複数業界でフォロワー数No.1を達成。

売上もTikTok経由だけで月数百万円を実現した実績があります。

②採用効果も抜群

採用目的でTikTokを開始後、わずか2ヶ月で面接依頼数十件を獲得。

短期間で明確な成果を創出できます。

③TikTokから成果まで完全導線設計

投稿だけではなく、その先の「問い合わせ・来店・採用」まで徹底的に導線を設計。 「TikTokを伸ばす」から「ビジネスを伸ばす」までをワンストップでサポートします。

TWのサービスフロー

- 徹底したヒアリング

貴社サービス・商品を理解し、ターゲットを明確化。 - 差別化ポイントの洗い出し

貴社だけの強みを掘り起こし、競合と明確に差別化。 - 戦略的な企画提案

業界・ターゲット分析に基づいた動画コンテンツを設計。 - 制作・投稿をワンストップ対応

撮影・編集・投稿はすべて専門チームが担当。手間なくお任せいただけます。