TWマガジン一覧 - TW magazine -

社長のこと、会社のこと、様々な情報を発信しております。

病院のSNS運用完全ガイド|集患・採用・地域連携を実現する活用戦略と成功事例

2025.10.25

目次

現代の医療業界において、SNSは患者との関係構築や集患(新しい患者を病院に呼び込むこと)、地域医療の強化に欠かせないツールとなっています。

多くの病院がSNSを通じて信頼を築き、認知度を高め、さらには新規患者の獲得に成功しています。

しかし、SNS運用には計画的な戦略が必要で、単なる投稿だけでは効果的な集客や信頼構築には繋がりません。

この記事では、病院がSNSを活用して成功するための戦略、具体的な活用方法、そして実際の成功事例を紹介します。

SNS運用を通じて、集患、採用強化、地域連携を実現するためのステップを学び、貴院のSNS活用を一層効果的に進めていきましょう。

病院がSNS運用に取り組む目的と得られる成果

病院がSNS運用を取り入れることは、集患や認知拡大、患者との信頼構築、さらには地域ブランディング(地元での病院の認知度や評判を高めること)や採用活動の強化に役立つ非常に有効な手段です。

SNSをうまく活用することで、病院の専門性をアピールし、患者にとっての信頼できる情報源となり、直接的な集客やリピーターの獲得にもつながります。

しかし、SNS運用には効果的な目的設定とターゲット層の特定、適切なプラットフォーム選び、コンテンツ戦略(SNSで発信する情報の計画)の構築が欠かせません。

こうした準備がしっかり整って初めて、SNS運用の成果を最大限に引き出すことができます。

病院のSNS運用において最も重要なのは、目的を明確にすることです。

例えば、「認知度の向上」や「地域社会への貢献」、「患者との信頼構築」など、クリニックが目指すべき方向性を決めることが第一歩となります。

目的設定に基づいて、投稿内容や頻度、使用するSNSプラットフォームを選定することが、効果的な運用のための鍵となります。

また、SNSを通じて集めるデータを活用することで、運用結果を数値化し、次のステップに生かすことも可能です。

認知向上と地域ブランディングの実現

病院がSNSを通じて地域での認知度向上を目指すには、地域に密着した情報発信が不可欠です。

地域住民にとって身近な存在となるためには、病院の特色やスタッフの紹介、院内の雰囲気、さらには地域活動への参加などを積極的に発信することが重要です。

これにより、地域住民との信頼関係が築かれ、病院への親近感が高まります。

例えば、ある地域の眼科クリニックは、地域の祭りやイベントに参加している様子をSNSに投稿することで、地域住民とのつながりを深めました。

その結果、認知度が向上し、患者の数が増加しました。

また、SNSは地域情報をシェアするためにも有効です。

地元のニュースやイベント、健康に関する豆知識など、地域住民にとって有益な情報を提供することで、病院は地域に貢献しているという印象を与えることができます。

このような活動を通じて、病院は「地域に根ざした信頼できる施設」という認識を患者に与えることができるため、地域ブランディングを強化できます。

集患や来院の動機づけとしての役割

SNSは患者に来院のきっかけを与えるツールとしても非常に効果的です。

特に、医療機関が提供する専門的な情報をSNSで発信することにより、患者はその病院を信頼し、実際に来院する動機づけとなります。

例えば、予防医療や健康診断に関する情報を定期的に発信することは、患者にとって「自分の健康を守るために行動を起こさなければならない」と感じさせるきっかけになります。

さらに、症例紹介や治療方法、医師の専門的な意見をSNSで共有することで、患者は医療機関の信頼性を実感し、来院したいという意欲を高めます。

ある皮膚科クリニックでは、治療前後の症例をInstagramに投稿し、治療の成果をビジュアルで伝えることにより、患者が実際に来院したいと思わせる効果がありました。

このような投稿は、治療の効果を視覚的に示すことで、患者に安心感を与えるだけでなく、治療の選択肢として病院を思い出させます。

採用広報への活用とスタッフ確保の促進

SNSは集患だけでなく、採用活動にも大いに役立ちます。

医療従事者の採用において、病院の魅力を発信することは非常に重要です。

SNSで日常的に院内の雰囲気やスタッフの働きぶり、成長の機会を紹介することは、病院の採用活動にとって強力なツールとなります。

例えば、スタッフのインタビューや院内のアクティビティをSNSでシェアすることで、求人情報を一方的に発信するだけではなく、求職者に対して病院で働くことの魅力を伝えることができます。

実際、ある病院では、Instagramでスタッフのインタビュー動画を投稿することで、スタッフの人間味や病院の職場環境が伝わり、応募者が急増しました。

患者との接点を持つスタッフが働きやすい環境にいることを示すことで、優秀な人材を集めやすくなります。

また、SNSを活用することで、採用広報としての情報発信が効率的に行えます。

特に、求職者が興味を持つ情報を効果的に発信することで、病院のスタッフ確保を促進することができます。

病院SNS活用の成功事例

病院がSNSを活用して集患やブランド強化、採用活動に成功した事例は増えてきています。

ここでは、実際にSNSを駆使して成果を上げた病院の事例をいくつか紹介し、どのように運用して成果を上げたのかを具体的に解説します。

SNSを活用することで、地域社会とのつながりが深まるとともに、患者にとってもより身近な存在となることができます。

また、医療機関の信頼性や専門性をアピールでき、採用活動にも役立つことが分かります。

以下に紹介する事例では、それぞれのSNSの特性を最大限に活用する方法をお伝えします。

二重整形/埋没法 原田浩光

原田浩光医師は、若年層に人気の埋没法による二重整形を専門とする美容外科医です。

SNS、特にTikTokでは、手術の様子を強調するのではなく、術後の患者様の喜びの声や変化を紹介しています。

患者の施術前の不安そうな表情から、施術後に明るく自信に満ちた表情への変化を、ビフォーアフター形式で動画で紹介することで、視聴者に安心感を与えています。

また、患者が抱える「術後の不安」や「ダウンタイム」についても触れ、具体的な情報を提供しています。

これにより、視聴者は疑問や不安を解消し、施術への安心感を持つことができました。

さらに、楽曲やフィルターを使って動画の世界観をマッチさせ、親近感を演出。

フォロワーからの質問にも積極的に回答し、双方向のコミュニケーションを大切にしている点が特徴です。

これらの要素により、フォロワーの増加と共に、埋没法施術希望者の増加にもつながりました。

この事例は、TikTokをうまく活用して集客に成功した典型的な事例です。

アカウント↓

若年層に人気の「なおこ先生」

「なおこ先生」は、明るく親しみやすいキャラクターと、役立つ情報を提供するコンテンツが特徴の人気アカウントです。

これらのアカウントは、若年層の患者に向けて、日々の健康アドバイスや医療知識をわかりやすくシェアし、SNSで強い影響力を持っています。

特に、歯科衛生士やスタッフが登場し、明るく元気な笑顔で親しみやすさを演出しています。

このアカウントの人気の理由は、役立つ医療情報を提供しながらも、視覚的に楽しく、ためになる内容を提供している点です。

例えば、「歯みがきのコツ」や「ホワイトニングの頻度」など、患者にとって価値のある情報を簡潔に伝えることで信頼感を築きました。

さらに、フォロワーからの質問に回答する形の「コメント返信型動画」も多く、フォロワーとの双方向コミュニケーションを大切にしていることが評価されています。

このような運用スタイルは、患者との距離感を縮め、親近感を持たせることに成功しました。

また、このアカウントのように、歯科医師やスタッフが自然体で登場し、患者の生活に寄り添うコンテンツを発信することは、SNSでの信頼感を築く大きな要素となります。

視覚的な要素と役立つコンテンツがうまく融合し、SNS運用を通じて多くの患者とのつながりを生んでいます。

アカウント↓

MYメディカルクリニック

「MYメディカルクリニック」は、複数のクリニックを運営しているアカウントで、2万人以上のフォロワーを抱え、医療関連のSNSアカウントの中でも高い影響力を持っています。

このアカウントでは、特に「看護師あるある」といったコンテンツが大きな人気を集めています。

看護師の視点から、医療現場での日常をユーモアを交えて紹介することで、現役の看護師たちから強い共感を呼び、フォロワーとのつながりを深めました。

「看護師あるある」シリーズは、日常の業務の中で感じる小さな出来事をテーマにしたもので、視聴者にとっては普段見ている医療現場の裏側を知ることができ、非常に新鮮です。

これにより、看護師として働く人々からは共感を集め、同時に一般の視聴者にも医療現場への理解を深めてもらうことができました。

さらに、このアカウントの特徴的な点は、一つの企画で複数のコンテンツを作成できる体制が整っている点です。

例えば、「看護師あるある」をベースにしたコンテンツを一度に多数作成することで、短期間で多くの投稿を効率的に行うことができました。

このような体制は、SNS運用において投稿頻度を維持しつつ、コストを削減するためにも非常に有効です。

このように、MYメディカルクリニックは、SNSを通じて看護師と患者との距離を縮め、医療の現場をより親しみやすく、理解しやすいものにしています。

アカウント↓

病院に適したSNSプラットフォームと活用戦略

病院がSNS運用を行う際には、どのプラットフォームを選ぶかが非常に重要です。

SNSにはそれぞれ特徴があり、ターゲット層や運用目的に応じて最適なプラットフォームを選定することで、効果的な集患や患者との信頼関係構築が可能になります。

本セクションでは、病院に適したSNSプラットフォームの選定基準と、それぞれの特徴を基にした活用戦略を解説します。

Instagram:ビジュアル訴求で安心感と雰囲気を伝える

Instagramは、視覚的なコンテンツが中心のSNSです。そのため、ビジュアルを重視した情報発信が可能であり、患者に安心感を与えることができます。

病院やクリニックのSNSアカウントでInstagramを活用する際、特に効果的な投稿は、医療施設の清潔感や温かみ、スタッフの優しさなど、視覚的に伝えることができる要素です。

例えば、手術前後のビフォーアフターや、施設内の風景、患者様とのやり取りを映した写真を投稿することで、医療施設の雰囲気を直接感じてもらうことができます。

また、スタッフの写真や医師が患者に向けて話しているシーンを共有することで、患者は「ここで治療を受けたい」という安心感を得られるでしょう。

さらに、Instagramにはストーリーズ機能があり、24時間以内に消える投稿ができるため、最新の治療法やクリニック内のイベント、患者さんの体験談を手軽に共有できます。

これにより、フォロワーと日々のつながりを強化し、信頼感を持たせることができます。

医療の信頼性を高めるために、Instagramでは特にコンテンツの質が重要です。

投稿には、患者様のプライバシーや個人情報に配慮し、安心感を与える内容にすることが求められます。

たとえば、患者様の顔をモザイク処理したり、同意を得た上で投稿することで、法的な問題を回避しつつ、効果的に運用を進められます。

X(旧Twitter):速報性を活かした情報共有体制

X(旧Twitter)は、情報を瞬時に拡散できる特性を持つSNSです。

そのため、速報性が求められる情報共有において強みを発揮します。病院がX(旧Twitter)を活用する場合、緊急時や新しい医療情報、診療時間の変更、予防接種やキャンペーン情報など、迅速に伝えたい内容を発信するのに適しています。

たとえば、急遽発生した診療時間の変更や、地域での健康に関するイベント情報、休診日の案内などを即座に発信できるため、患者や地域住民への情報提供がスムーズになります。

また、X(旧Twitter)のリツイート機能を活用することで、情報が広まりやすく、地域における認知度向上にもつながります。

加えて、X(旧Twitter)は双方向のコミュニケーションを促進しやすいSNSです。

患者や地域住民からのコメントに対して、迅速に返信をすることで、より積極的なエンゲージメントを得ることができます。

また、ハッシュタグを活用してトレンドに関連した内容を発信したり、地域や医療分野での注目度が高いトピックに参加することも有効です。

X(旧Twitter)の最大のメリットはそのスピードとリアルタイム性です。

緊急時の情報発信や、地域に密着した情報提供において活用しやすく、患者との密接なつながりを築くことが可能です。

Facebook:信頼性の高いコンテンツを蓄積し長期活用

Facebookは、信頼性の高いコンテンツを積み重ねていくことが得意なSNSです。病院がFacebookを活用する際には、医療に関する深い情報や、患者に対して有益なアドバイスを提供することが中心となります。

特に、長文での投稿がしやすく、患者向けに詳しい情報を提供できる点が特徴です。

たとえば、健康に関する専門的な記事や、最新の治療法、病院の実績などを投稿することで、クリニックや病院の信頼性を高めることができます。

患者が治療を選ぶ際に重要視するのは、医師の専門性や病院の信頼性です。

Facebookでこうした情報を定期的に発信し、患者にとって有益なコンテンツを蓄積することは、長期的なブランディングに寄与します。

さらに、Facebookは個別の患者との交流を深めるためにも有効です。

コメント機能やメッセージ機能を使って、患者との密なやり取りが可能です。

これにより、患者が「信頼できる医療機関」として病院を認識し、フォロワーとの長期的な関係が築けます。

Facebookの特徴は、情報を蓄積し、じっくりと信頼を築くことに長けている点です。

そのため、長期的な信頼性向上を目指す病院には適したプラットフォームと言えるでしょう。

定期的に患者の体験談や治療に関する事例を紹介することで、病院の信頼性を高め、来院の動機を作り出すことができます。

成果につながる投稿内容とコンテンツ設計

病院のSNS運用で成果を出すためには、投稿内容とコンテンツ設計を戦略的に行うことが重要です。

患者や地域住民との信頼関係を築き、来院の動機を与えるためには、どのような情報を発信し、どのように伝えるかが鍵となります。

本セクションでは、成果を生む投稿内容と、それに基づくコンテンツ設計の方法を具体的に解説します。

医師・スタッフ紹介を通じた信頼構築

病院のSNSで最も重要な要素の一つは、信頼構築です。

患者は医師やスタッフに対して信頼感を持たない限り、治療を受けようとはしません。

そのため、医師やスタッフを紹介することは、信頼感を高め、患者との距離を縮めるために非常に効果的な手段となります。

SNSを活用して医師やスタッフを紹介する際には、ただ単にプロフィールを掲載するだけでなく、彼らの専門性や日常的な業務内容、患者とのやり取りを丁寧に紹介することが大切です。

例えば、医師が患者にアドバイスを送る動画や、スタッフが日々どのような取り組みを行っているかを紹介することで、クリニックや病院の人間性を感じてもらうことができます。

これにより、患者は「この病院であれば安心して治療を受けられる」と感じ、信頼関係が築かれます。

また、患者からの質問やコメントに対して積極的に応答することで、双方向のコミュニケーションを促進し、患者がより身近に感じることができるようになります。

このような信頼構築の方法は、SNS上での患者とのつながりを深め、治療への安心感を与えるために非常に効果的です。

健康情報・予防啓発で専門性を発信

健康情報や予防啓発の投稿は、SNS運用における有効な戦略の一つです。

SNSを通じて健康に関する専門的な知識や予防法を発信することで、病院やクリニックが「信頼できる情報源」として認知され、患者からの信頼を得ることができます。

特に、医療機関がSNSで積極的に健康情報を提供することで、患者にとって有益な情報を得る場所としてSNSアカウントが認識され、長期的にフォロワーを増やすことができます。

例えば、以下のような発信を行うことで、患者が病院やクリニックが提供するサービスに対する関心を高める効果があります。

・季節ごとのインフルエンザ対策

・日常的な健康維持方法

・病気予防

・健康管理に関する最新の医療情報や研究成果

加えて、こうした情報を視覚的にわかりやすく伝えるために、インフォグラフィックや動画を活用するのも一つの方法です。

視覚的に伝えることで、情報がさらに印象に残りやすく、患者が自らその情報をシェアしたくなる可能性も高まります。

患者にとって有益な情報を定期的に発信することで、SNSアカウントのフォロワー数が増え、認知度向上にもつながります。

院内設備や取り組みの公開による来院心理の促進

院内の設備や取り組みを公開することは、患者に対して安心感を与え、来院心理を促進するために非常に効果的な方法です。

SNSを通じてクリニックや病院の施設内の様子や、取り組んでいる最新の医療技術、患者への配慮などを紹介することで、患者は「この病院で治療を受けてみたい」と感じるようになります。

例えば、病院の待機スペースの清潔感や、最新の医療機器を使用している様子を紹介する投稿は、患者にとって安心感を与える要素となります。

また、病院のスタッフが患者をどのようにサポートしているかを見せることで、患者はよりリラックスして治療を受けることができるという心理的な効果が期待できます。

さらに、SNSでの投稿を通じて、病院やクリニックがどのように患者を大切にしているかを伝えることが重要です。

例えば、スタッフが患者との関係を大切にし、きめ細やかなサポートを行っている様子を紹介することで、患者は自分も大切にされると感じ、実際に来院する動機を持つことができます。

このような投稿は、患者に対する信頼感を醸成し、院内での雰囲気や治療の質に対する期待感を高める効果があります。

院内の設備や取り組みをSNSで公開することは、患者に安心感を与えるだけでなく、地域住民や患者層に対してクリニックや病院のブランドイメージを強化するためにも重要な手段となります。

病院でのSNS運用体制とガイドライン整備

病院がSNS運用を行う際には、体制を整え、法的なリスクを回避するためのガイドラインを整備することが非常に重要です。

SNSは効果的な集客手段である一方、医療情報を取り扱うため、誤った情報や不適切な内容が拡散されるリスクもあります。

さらに、患者との信頼関係を構築するためにも、院内での連携体制や投稿ガイドラインをしっかりと整備し、運用の透明性を確保することが求められます。

SNS運用体制の整備は、運用の成功に直結します。

本セクションでは、SNS運用における担当者選定、ガイドラインの整備、法的リスクへの対応について詳しく解説します。

担当者の選定と院内連携体制の構築

SNS運用において最も重要なのは、適切な担当者を選定することです。

病院のSNS運用は単なる情報発信にとどまらず、患者との信頼関係を築き、集患や地域密着型のブランディングを行う重要なツールです。

そのため、運用担当者には、SNSの知識とともに、医療に関する基本的な理解が求められます。

専門的な医療情報を正確に発信するためには、医師や医療スタッフと密に連携し、患者に正確で信頼できる情報を提供できる担当者が不可欠です。

また、SNS運用は単独で行うものではなく、院内の他部門との連携が欠かせません。

例えば、広報部門、医療スタッフ、経営層が一丸となって運用に関与する体制を構築することが、円滑な運用のために重要です。

院内での連携体制をしっかりと整備することで、投稿内容の正確性が保たれ、患者からの質問やコメントにも迅速かつ適切に対応することができます。

これにより、SNSを通じて患者との絆を深めるとともに、運用の効果を最大化することが可能になります。

投稿ガイドラインと個人情報保護の徹底

SNS運用において、投稿ガイドラインの整備は必須です。

病院がSNSを活用する際には、患者の個人情報を守ることが最も重要な責務の一つです。

医療情報や患者のプライバシーに関連する内容を投稿する場合には、十分に配慮しなければなりません。

例えば、患者の名前や顔を無断で掲載することはもちろん避けるべきですし、患者の診療情報を公開することも厳禁です。

投稿ガイドラインは、SNSで発信する内容を規定し、法的リスクを回避するために欠かせないものです。

具体的には、医療広告に関する法規制を遵守するため、虚偽や誇大表現をしないようにすることや、個人情報保護法に基づき、患者の個人情報を適切に管理することが求められます。

病院のSNS担当者は、これらのガイドラインを遵守し、投稿前に内容をチェックする体制を整えることが重要です。

また、投稿内容はクリニックのブランドにふさわしいものであることを確認し、専門的な医療知識を誤解を招かないように発信することが求められます。

誤情報や炎上を防ぐチェックフローと対応手順

SNS運用において、誤情報や炎上を防ぐためのチェックフローと対応手順を整備することは極めて重要です。

SNSは一度投稿した内容が広く拡散され、迅速に反応されるため、誤った情報や不適切な内容が拡散されるリスクがあります。

特に医療情報は信頼性が求められるため、正確な情報を発信することが必須です。

誤情報を防ぐためには、投稿前に必ず複数のスタッフによるチェック体制を設けることが効果的です。

例えば、医療担当者と広報担当者が協力して投稿内容を精査し、事実確認を行うことが重要です。

また、スタッフ全員がSNSに関するガイドラインを遵守し、エラーを避けるためのトレーニングを定期的に実施することも大切です。

万が一炎上や誤解を招く投稿がされてしまった場合には、迅速かつ冷静に対応する手順を設けておくことが必要です。

例えば、誤った情報を投稿した場合には、すぐに訂正や謝罪の投稿を行い、具体的な対策を明示することが信頼回復につながります。

炎上対応においては、患者やフォロワーとの対話を大切にし、誠実かつ透明性のある対応を心がけることが重要です。

SNS運用成果の可視化と改善サイクルの確立

SNS運用は、単なる投稿ではなく、戦略的に成果を追求し、改善を繰り返すことで最大の効果を発揮します。

そのためには、運用の成果を明確に可視化し、定期的にPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。

このサイクルをうまく活用することで、運用の効果を最大化し、患者獲得や信頼構築、地域ブランディングに貢献できます。

本セクションでは、SNS運用成果を可視化し、改善サイクルを確立するための具体的な方法について解説します。

フォロワー数・来院率などKPIの設定と活用

SNS運用の成果を確実に追跡するためには、KPI(Key Performance Indicators:重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。

KPIは、運用の目的に沿った成果を測定するための指標であり、一般的に以下のものが使用されます。

・フォロワー数

・エンゲージメント率(いいねやコメント、シェアなど)

・インプレッション数(投稿がどれだけ見られたかの回数)

・来院率

これらのKPIを明確に設定し、定期的に確認することで、運用の進捗を把握し、改善点を見つけることができます。

まず、フォロワー数は、SNSの認知度向上や関心を集める指標として非常に重要です。

しかし、単にフォロワー数を増やすだけではなく、そのフォロワーが実際に来院に繋がるかどうかも重要です。

来院率や予約数の変動もKPIとして設定し、SNS運用の効果を具体的に測定しましょう。

例えば、SNS経由での予約や来院の割合が増えれば、SNS運用が集患に貢献していることが確認できます。

次に、エンゲージメント率や投稿のインプレッション数も重要なKPIです。

これらの指標をチェックすることで、どの投稿が患者の関心を引き、どのタイプのコンテンツが効果的かを知ることができます。

SNSは双方向のコミュニケーションを促進するツールですので、エンゲージメント率を高めることが、患者との信頼関係構築に繋がります。

SNS分析ツールの活用と定期的なレポート体制

SNS運用を効率的に進めるためには、SNS分析ツールを活用することが非常に効果的です。

分析ツールは、SNSプラットフォーム上でのデータを収集・解析し、運用結果を可視化することができます。

これにより、投稿内容がどれだけ患者の関心を引いているか、どの時間帯に最も効果的な投稿ができるかなど、運用における有益なインサイトを得ることができます。

例えば、Instagramの「Instagram Insights」やTwitterの「Twitter Analytics」、Facebookの「Facebook Insights」など、各SNSに提供されているツールを利用することができます。

これらのツールでは、フォロワーの属性や活動時間帯、投稿ごとのパフォーマンスなどが確認できます。

これに基づいて、今後の投稿計画を立てることができ、SNS運用をより戦略的に進めることができます。

また、SNS運用の効果を定期的にレポートとしてまとめる体制を整えることも重要です。

月次や四半期ごとにレポートを作成し、KPIの達成状況を把握することで、運用の進捗を確認できます。

定期的な分析とレポート作成により、SNS運用の全体的な効果を可視化し、改善策を見出すことができます。

投稿データのフィードバックと改善共有の仕組み

SNS運用の成果を最大化するためには、投稿データのフィードバックを積極的に行い、運用チームで改善策を共有することが不可欠です。

SNSで得られたデータを分析し、どの投稿が効果的であったか、どの時間帯やコンテンツが最も反応を引き出したかを把握することで、次回以降の投稿戦略に活かすことができます。

投稿データのフィードバックを行う際には、チーム内で定期的なミーティングを設け、投稿結果を共有することが有効です。

具体的には、投稿のパフォーマンスに基づいた改善提案を行い、次回の投稿に反映させることで、SNS運用をより効果的に進めることができます。

例えば、フォロワーが最もアクティブな時間帯に投稿するように変更したり、人気のあるテーマに関するコンテンツを増やすなど、データに基づいた戦略の改善が可能です。

また、SNS運用における改善サイクルを構築するために、フィードバックを定期的に行い、その結果を次の投稿やキャンペーンに活かすことで、コンテンツの質を向上させ、エンゲージメントをさらに高めることができます。

これにより、運用の効果を継続的に向上させ、集患や信頼関係構築に繋げることができます。

よくある質問(FAQ)

SNS運用を始めるにあたり、病院や医療機関の担当者が抱えるよくある疑問にお答えします。

SNSの効果的な活用方法や法規制に関する不安など、初心者の方でも安心して運用を開始できるよう、ポイントを簡潔に解説します。

医療機関が遵守すべきSNS関連法規とは

医療機関のSNS運用では、医療広告法や個人情報保護法を遵守することが非常に重要です。

医療広告法では、誇大な宣伝や効果を保証するような表現が禁止されています。

患者の個人情報を無断で公開しないこと、また患者の同意を得ていない写真や動画を使用しないことも法律に抵触する可能性があります。

SNSでの投稿内容は、患者に正確で信頼できる情報を提供することを心掛け、法規制に沿った運用を行いましょう。

小規模クリニックでもSNS運用の効果は見込めるか

小規模クリニックでも、SNS運用は十分に効果を生み出すことが可能です。

特に地域密着型の情報発信や、個別の患者ニーズに対応したコンテンツを提供することで、少人数のクリニックでも独自の信頼感を築けます。

また、SNSは広告費が抑えられ、低コストでターゲット層にアプローチできるため、規模に関わらず運用効果が期待できます。

地元のイベントやクリニックの特長を活かした投稿を通じて、地域社会とのつながりを強化しましょう。

SNS運用を外部に委託するメリットと注意点

SNS運用を外部に委託することには、専門知識と経験を持つプロフェッショナルが運用をサポートしてくれるというメリットがあります。

これにより、運用担当者が不足している場合でも効率的にSNS運用が進められ、集患やブランド認知に寄与することができます。

しかし、委託する際は信頼できるパートナー選びが重要です。

契約内容や費用、運用方針の確認をしっかり行い、クリニックのニーズに合った委託先を選びましょう。

まとめ

病院のSNS運用は、集患や採用強化、地域連携を実現するための強力なツールです。

SNSを活用することで、患者との信頼関係を築き、ブランド価値を高めることが可能になります。

この記事では、SNS運用の目的を明確にし、最適なプラットフォームの選定や、具体的な投稿内容、運用体制の整備など、成功に向けたステップを解説しました。

SNS運用を成功させるためには、定期的な投稿と患者層に適したコンテンツの提供、そして法規制の遵守が不可欠です。

また、地域医療との連携や患者の声を反映させることも、信頼性の向上に繋がります。

今後もSNSは進化を続け、より柔軟で効率的な運用が求められます。

SNS活用は、病院の未来の成長に貢献する重要な手段です。

どのプラットフォームを選ぶか、どのようなコンテンツを発信するかをしっかりと計画し、効果的な運用を行うことが成功の鍵となります。

TikTok運用のご相談はTWまで

社内にTikTokの専門ノウハウや制作リソースがない

低価格の業者に依頼したが、期待した成果が得られなかった

日々変化するトレンドを追いきれない

こうした課題をお持ちではないでしょうか?

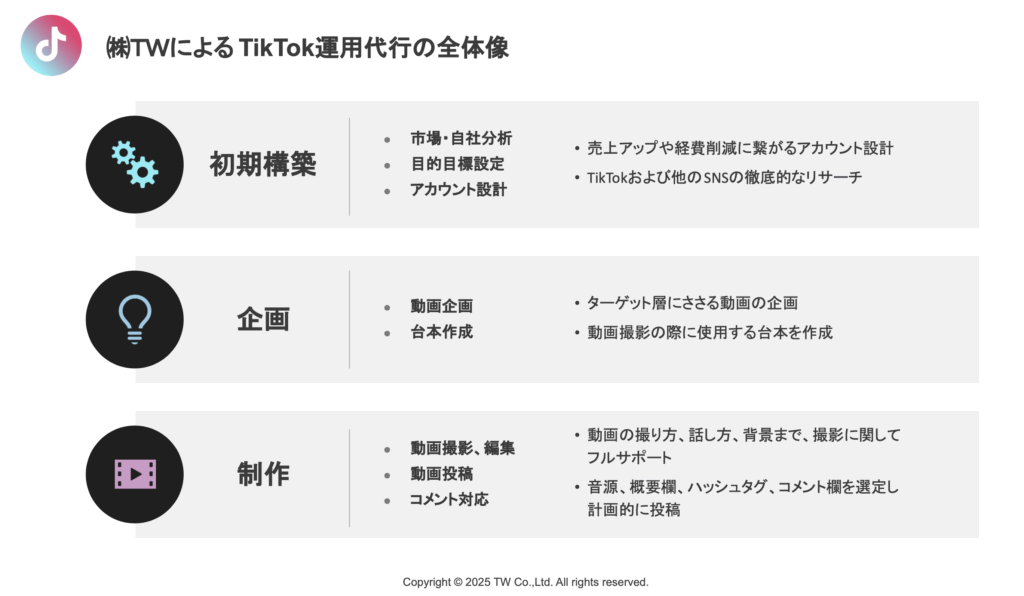

株式会社TWは「単なるTikTok運用代行」ではなく、

実際に売上や採用、集客につながる成果を生み出すTikTok運用会社です。

TWの3つの強み(他社との明確な差別化)

①業界No.1の実績

ニッチな専門分野に特化し、複数業界でフォロワー数No.1を達成。

売上もTikTok経由だけで月数百万円を実現した実績があります。

②採用効果も抜群

採用目的でTikTokを開始後、わずか2ヶ月で面接依頼数十件を獲得。

短期間で明確な成果を創出できます。

③TikTokから成果まで完全導線設計

投稿だけではなく、その先の「問い合わせ・来店・採用」まで徹底的に導線を設計。 「TikTokを伸ばす」から「ビジネスを伸ばす」までをワンストップでサポートします。

TWのサービスフロー

- 徹底したヒアリング

貴社サービス・商品を理解し、ターゲットを明確化。 - 差別化ポイントの洗い出し

貴社だけの強みを掘り起こし、競合と明確に差別化。 - 戦略的な企画提案

業界・ターゲット分析に基づいた動画コンテンツを設計。 - 制作・投稿をワンストップ対応

撮影・編集・投稿はすべて専門チームが担当。手間なくお任せいただけます。