TWマガジン一覧 - TW magazine -

社長のこと、会社のこと、様々な情報を発信しております。

士業のSNS運用設計:半年で問い合わせを増やす実務ガイド【KPI・媒体選定・導線・コンプラ】

2025.11.18

目次

成果を決めるのは広告費ではなく“設計”です。

半年で問い合わせを増やすには、追うべき数字(KPI)と使う媒体、予約までの導線、そして表現ルールを一本の流れとしてそろえることが要点になります。

私たちが現場で磨いた型を、すぐ使える手順としてまとめました。

最終指標は「面談(問い合わせ)」に固定し、その手前に「保存→プロフィール遷移→外部クリック→予約」というKPIツリーを置きます。

BtoC と BtoB では TikTok・Instagram・YouTube・X・LinkedIn の役割を分け、プロフィール・LP・LINE は同じ言い回しと CTA に統一して離脱を減らします。

広告はまず少額で試し、成果が出た枠にだけ投資を寄せます。

守秘や表現規制に沿った運用ルール、RACI による役割分担、30日と90日の見直しサイクルも併せて提示します。

読み終えたその日から、投稿カレンダーと導線の修正を始めていただけます。

成果逆算のKPI設計で“半年の問い合わせ増”を実現する

結論として、最終の指標を「面談予約(問い合わせ数)」に固定し、その目標から逆算して、各SNSで追う数字と予約までの導線で追う数字を結びつけます。

士業のSNS運用では、単に多くの人に見られることよりも、「保存されること、プロフィールへ進むこと、面談につながること」という連続した動きが成果を左右します。

私たちの支援事例でも、はじめにKPIの流れと計測方法を整えた事務所は、半年で安定して問い合わせを増やしました。

まずは指標の定義と目安、そして改善の優先順位について認識をそろえます。

KPIツリーの設計

結論として、出会いから予約に至るまでの「接点、興味、行動、予約」という段階を、1つの階段のように数値で結び、上から順に確認します。

最初にどれだけ表示され、どの程度最後まで再生されたかを見て、次にどれくらい保存されたかを確かめます。

続いて、プロフィールへ何割が進んだか、外部サイトやLINEへどの程度移動したか、予約ページに到達して申し込みまで進んだ割合はどうかを確認し、最終的に来所またはオンラインの面談がどれだけ確定したかを評価します。

改善するときは、もっとも手前で滞っている段階から着手します。

たとえば保存が少ない場合は、冒頭3秒のつかみや共感しやすい構図、読みやすい字幕を見直します。

プロフィールへの移動が弱い場合は、プロフィール冒頭の一言で強みを明確にし、行動ボタンの表現を最適化します。

クリック以降で離脱が多い場合は、LPの余白や入力項目を減らし、スマホ表示の速度を高めます。

すべての段階のリンクに識別の印を付け、媒体別やテーマ別に成果の貢献度が見えるようにします。

基準値レンジとギャップ診断

判断を速くするため、各指標には幅のある目安を設定します。

例えば、以下のような数値目標がおすすめです。

・プロフィールへの遷移…10〜15%

・LPへの外部クリック…8〜12%

・LPでの送信完了率…3〜6%

・LINEの追加率…10〜18%

・予約の完了率…2〜4%

現在の数字をこれらの目安と並べて比較し、差が最も大きい段階に優先的に手を打ちます。

たとえば遷移率が8%で下限を下回る場合は、プロフィールの最初の一文で対象を明確にし、固定投稿をよくある質問形式に整え、ハイライトの構成を見直します。

LPの送信完了率が2%の場合は、フォームの項目を減らし、画面上部に行動ボタンを常時表示し、料金の目安を早い段階で示します。

士業のSNS運用では、どこで詰まっているかを素早く見極めることが成果に直結します。

投稿本数と配分の目安(TikTok/Instagram/YouTube/X/LinkedIn)

結論として、媒体ごとの役割に合わせて必要な本数を確保し、成果が出ている枠に配分を寄せます。

月あたりの目安本数は以下の通りです。

・関心づくりを担うTikTokは8〜12本

・比較や保存を狙うInstagramは8〜12本

・信頼を深めるYouTubeは2〜4本

・接触頻度を高めるXは30〜60本

・BtoBでの権威づけに有効なLinkedInは4〜8本

相続や離婚など個人向けの案件ではTikTokとInstagramの比重を高め、労務や顧問など法人向けではLinkedInとYouTubeに配分します。

運用の流れは、短い動画で問題提起を行い、Instagramのカルーセルで要点を整理し、YouTubeや記事で詳しく説明し、最後にLPやLINEで申し込みにつなげます。

反応が良いテーマは曜日を固定してシリーズ化し、同じ作り方で再現性を高めます。

ショート動画のフル視聴率目標と改善アクション

目標として、最後まで視聴された割合は25〜35%を狙い、平均の視聴維持はおよそ70%を目指します。

改善は3つの場面で進めます。冒頭の3秒では、誰のどんな悩みかを具体的に言い切ります。

中盤では、全体像を示してから一言の結論に触れ、続いて根拠をテンポよく伝え、字幕は大きく要点に絞ります。

終盤では、次に取ってほしい行動を1つに絞り、プロフィールでの無料診断かLINEでのチェックリスト配布のいずれかに統一します。

情報の詰め込みや抽象的な表現は避け、サムネイル、冒頭の一文、行動ボタンの表現に限定してA/Bテストを行い、うまくいった形を型として定着させます。

トラッキング設計

最低限行うことは3つあります。

まず、すべての媒体リンクに識別用の印を付け、どの媒体で何の目的の発信かが分かるようにします。

次に、計測ツール上で「プロフィールへの遷移、外部クリック、予約ページ到達、送信完了」をそれぞれ個別のイベントとして設定します。

最後に、電話については計測用の番号を使い、着信数や応答率、通話時間を記録します。

媒体側の分析画面では、保存の割合、最後まで見られた率、視聴者の属性といった項目を週単位で確認します。

さらに、媒体の指標、導線の指標、最終の指標を1つのダッシュボードにまとめ、毎週は重点指標を1つに絞って改善します。

締めくくりとして、面談に至った割合の母数を毎月棚卸しし、投資判断を数字にもとづいて更新します。

目的・対象・案件単価で決める媒体選定と役割分担

まず、「誰に、どれくらいの金額の案件を、どの地域で獲得したいのか」を明確にし、その条件に合う媒体へ絞り込みます。

個人向けか法人向けか、地域や専門分野はどこか、案件単価はいくらかという3つの観点で判断します。

あれもこれもと手を広げるほど効果は薄くなるため、短い動画、長い動画、記事、そしてLPやLINEといった導線というように役割を分け、重なる作業を減らします。

これだけで配分の迷いがなくなり、運用の筋道がはっきりします。

BtoC案件向け配分(相続・離婚・交通事故)

相続や離婚、交通事故などの個人向け相談では、瞬間的に関心を引き、その後の比較で納得感を高めることが大切です。

TikTokでは短い動画で期限や費用、手順をはっきり伝え、30〜45秒で不安を1つ解消します。

Instagramではカルーセル投稿でチェックリスト化し、保存されやすい形に整えます。

プロフィールのハイライトには費用の目安と相談までの流れを常に置きます。

Xでは休診日や混雑状況、制度変更などの情報をすぐに案内し、地域名とテーマを組み合わせたハッシュタグで到達を広げます。

媒体の配分はTikTokとInstagramが4:4、Xが2を基準にし、保存率やプロフィールへの移動の結果を見ながら比重を調整します。

短い動画で関心を起こし、Instagramで比較を促し、LPやLINEで申し込みまで進める一連の流れを整えることが要になります。

BtoB案件向け配分(労務・顧問・補助金:LinkedIn/YouTube/X)

法人向けの相談では、決裁者が納得できる材料をそろえることが成否を分けます。

LinkedInでは事例のまとめや実務のコツを発信して専門性を示し、役職や業界で対象をしぼり、コメントで質問に丁寧に答えます。

YouTubeでは10〜15分の動画でリスクや費用、手順を章立てして説明し、検索から長く見つかる資産に育てます。

Xでは速報や登壇報告、法改正の一次情報の共有に用途を限定します。

配分はLinkedInとYouTubeが4:4、Xが2を目安にします。

LPの行動ボタンは「導入前の簡易診断から初回相談へ」と一貫させ、社内で説明に使える資料を合わせて渡すことで面談につながる確率を高めます。

ニッチ×地域名戦略(Facebookコミュニティ/Googleビジネス連携)

特定の地域と特定のテーマを組み合わせると、見込み客に的確に届きやすくなります。

Facebookの地域コミュニティでは、行事や防災、暮らしの話題に寄り添いながら、法務や税務の注意点を一次情報として分かりやすく伝えます。

宣伝色は抑え、固定投稿で相談までの導線だけを示します。

Googleビジネスでは投稿とQ&Aを週に1回更新し、タイトルに地域名と業務名、悩みの言葉を入れて検索から見つけやすくします。

口コミは匿名化と事実確認を徹底します。

Instagramの位置情報とも連携し、地図からプロフィール、そしてLINEへと短い道のりで案内します。

こうして検索面の入口を押さえつつ、地域のコミュニティで信頼を積み上げます。

役割分担マップ

媒体の役割は3層に分けてはっきり設計します。

認知の段階はTikTokやリールの短い動画で課題を示し、興味を引きます。

深掘りの段階はYouTubeやブログで根拠や事例を丁寧に整理します。

最後の申し込み段階はLPやLINEで「次に何をするか」を1つに絞って提示します。

すべての接点で使う言葉と行動ボタンを統一し、「相続の期限チェックを提示し、Instagramで保存され、YouTubeで詳細を確認し、LPで費用を理解し、LINEで無料診断へ進む」というように一続きの流れを作ります。

媒体ごとの評価は、短い動画では保存される割合、長い動画では平均の視聴状況、記事では滞在やスクロールの進み具合、申し込み面では到達と完了の割合を見ます。

役割の重なりをなくすほど、作る作業も計測も無駄が減り、運用が分かりやすくなります。

保存される“実務価値”で指名相談を増やすコンテンツ設計

結論として、話題性よりも「どれだけ保存されるか」と「だれに指名されるか」を重視します。

一時的に流行しても効果は長続きしませんが、保存は長い期間にわたって効きます。

そのため、困りごとをその場で解決できる一次情報へ言い換え、プロフィールからLPやLINEへ進む流れを1本にそろえます。

士業のSNS活用では、企画の型と文章の書き方を標準化し、個人のやり方に依存しない運用へ切り替えることで、同じ成果を何度も再現できるようにします。

企画テンプレ(Q&A/チェックリスト/判例の誤解あるある)

安定して成果が出る型は3つあります。

Q&Aでは、最初に「だれの、どの状況か」をはっきりさせ、約30秒で結論、注意点、次に取る行動の順に伝えます。

チェックリストでは、3〜5項目で自己診断できる形にまとめ、保存して後で見返す価値があることを明確に示します。

判例の「誤解されやすい点」では、よくある思い込みを示したうえで正しい考え方を説明し、当てはまる条件と例外までを丁寧に記します。

どの型でも台本のテンプレートを共通にし、冒頭のつかみはA/Bテストで磨きます。

相続のテーマなら「期限、必要書類、費用の目安」を、労務のテーマなら「就業規則、残業、是正勧告」といった言葉を定番として使い、同じ土台で数を重ねるほど精度を高めます。

カルーセル・リール・ショートの標準構成(問題→結論→根拠→行動)

短い動画と静止画の投稿は、どちらも同じ骨組みで作ります。

1枚目や冒頭では「退職合意書にサインする前に確認すべき3つのポイント」のように問題を具体的に提示します。

続いて結論をひと言で示し、根拠は図や数字を使って手短に伝えます。

最後は次に取る行動を1つに絞り、行動ボタンとリンクの言い方を統一します。

カルーセルは以下の5枚構成が最も見やすくまとまります。

①全体像

②手順

③やってはいけない例

④費用

⑤行動

リールやショートでは章の区切りが分かる字幕と大きめの文字で読みやすさを保ちます。

サムネイルには対象、得られる利益、必要な時間を明記し、保存ボタンの近くに「保存して後で確認」と添えて保存を促します。

動画のテンポは切り返しを短くして間を詰め、画面の余白を十分にとって情報を詰め込みすぎないようにします。

ハッシュタグ/キーワード設計

より多くの人に届けるため、業務の内容、地域名、困りごとの言葉を組み合わせて表現します。

たとえば「#相続手続き #横浜市 #遺留分」や「#就業規則 #名古屋 #未払い残業」のように書き、自治体名や制度名などの固有名詞を優先して使います。

説明文の最初の120文字には、検索で見つかりやすい長めの言い回しを自然に含めます。

プロフィールには強みをひと言で示す文章、対応できる地域、初回相談の条件を明記します。

固定投稿では料金の目安、対応分野、相談までの流れを見える形で示します。

GoogleビジネスのQ&Aと使う言葉をそろえ、検索とSNSの行き来が自然に起きるようにします。

士業のSNS活用では、言葉の統一を続けること自体が中長期の資産になります。

採用ブランディングの配分

相談の獲得と同時に採用も計画します。

Vlogでは1日の働き方や使っているツール、学びの機会を映し出し、カルチャーの発信では価値観や評価の基準を短い動画にまとめます。

スタッフ紹介では、入社の理由、成長の実感、いまのやりがいという3点に内容を絞ります。

応募までの道筋は固定投稿とハイライトに常に載せ、説明会の日程はその都度更新します。

社外での登壇や受賞は短い動画にして社会的な信頼として示します。

求職者が保存し、プロフィールへ進む割合を指標に置くことで、応募前の不安を減らせます。

相談向けと採用向けの投稿の比率は7:3から始め、反応を見て調整します。

事例は要点のみ提示し内部リンクで深掘りへ

事例は、要点、対応、結果、学びの順に4行で簡潔にまとめ、個人が特定されないように配慮します。

詳しい内容は自社ブログやYouTubeの解説へ内部リンクで案内します。

SNS上では誇張を避け、適用できる条件を明確に書きます。深い説明は長い動画や記事で行い、SNSは保存されやすさと導線の明確さを優先します。

これにより、安全性を保ちながら、強い集客力を持つ設計を実現できます。

プロフィールから面談までを一気通貫にする導線設計

結論として、プロフィール、LP、LINEで使う文章や行動ボタンの言い方を完全にそろえ、途中で迷う点を段差ごとに取り除きます。

まずSNSで関心を高め、プロフィールで提供できる約束をはっきり示し、LPやLINEで最終的な判断と予約まで進めていただきます。

士業のSNS活用では、表現を統一するだけでも成約率が大きく変わります。

はじめに「誰に、何を、いつまでに、いくらで」を同じ言葉で言い切ることを徹底します。

プロフィール最適化

最初の3行で強みを伝え切ります。

一言で示す強みは「対象、提供価値、期限または地域」を組み合わせて明記します。

たとえば「相続の期限対応を得意とする行政書士が横浜で対応します」のように書きます。

実績は、年間の相談件数や初回回答までの時間などを数字で示します。

固定投稿では、相談の流れ、料金の目安、対応分野の3点をわかりやすく見せます。

行動ボタンはすべての媒体で同じにし、「無料診断から面談予約へ」または「チェックリストのダウンロードからLINE登録へ」のどちらかに統一します。

アイコン名、ハイライト名、リンク名も表記をそろえ、迷わせない名前付けを徹底します。

LP最小骨子(ベネフィット→実績→料金目安→FAQ→CTA)

LPは5つの章立てが最短の形になります。

はじめに依頼することで得られる利点をひと言で示し、次に実績を数字や第三者の証明で支えます。

料金は幅をもって提示し、追加費用が発生する条件も先に書きます。

よくある不安には3〜5項目だけ先回りで答え、最後は「日程を選ぶ」または「LINEで診断する」のいずれかに直接進める行動ボタンを置きます。

画面を開いた直後から次の一歩が常に見えるようにし、比較表や事例は折りたたみで軽く見せます。

読み込み速度を速くし、スマホ画面の上部に行動ボタンを固定し、入力フォームは自動保存を有効にします。

LPで使う言葉はプロフィールと一致させます。

LINE公式・Lステップ(初回診断→自動返信→予約の雛形)

LINEは迷いを解消して背中を押す場所として設計します。

メニューには「初回診断、予約、料金、FAQ」を横並びで配置します。

初回診断は3〜5問で自己判定できる内容にし、結果メッセージでその人に合った次の一歩を返します。

自動返信では受付時間と回答の目安時間を明確に示します。

分野ごとのタグ配信で興味に合わせて情報を届けます。

Lステップを使う場合は、診断の結果からスコア別の案内へつなぎ、最後は日程調整へ進む3段構成にします。

分岐が多すぎると離脱が増えるため、流れはできるだけシンプルにします。

予約・問診フォーム(必須項目の最小化と摩擦低減)

フォームは短さが成果につながるため、必須項目は氏名、連絡先、希望日時、相談カテゴリーのみにし、任意の質問は折りたたんで後から開ける形にします。

入力の誤りを防ぐチェックは厳密にし、候補の自動表示や入力補助は手厚くします。

日程はその場で候補を選べる方式にし、確定後はカレンダー招待と確認のSMSを自動送信します。

離脱を把握するため、各ステップに計測の設定を行い、平均入力時間、スマホの表示速度、エラーの発生率を毎週確認します。

LINEでのログインや前回入力の復元を用意すると、さらに手間を減らせます。

口コミ・事例の掲載基準(匿名化・守秘配慮と具体性の両立)

掲載は匿名性と具体性の両方を満たすことを基本とします。

年代や家族構成、業種の組み合わせで個人が推測されないように配慮します。

表現は誇張を避け、適用できる条件を明確に添えます。事例は、要点、対応、結果、学びの順に簡潔にまとめ、詳しい説明は自社ブログやYouTubeの解説へ案内します。

SNS上では「保存しやすさ」と「予約までの道筋の分かりやすさ」を優先することで、安全性を保ちながら成果につながる設計を実現します。

オーガニックを下支えする広告活用と費用感

結論として、広告は「少額で試し、成果が出た枠に集中し、段階的に広げる」進め方が最も無駄がありません。

月に数万円の投資でも学びは得られます。

まずは1〜2種類の広告素材で仮説を検証し、その後は媒体ごとの役割をはっきりさせたうえで、面談につながる導線に資金を寄せます。

士業のSNS運用では、広告の役割を到達の底上げと指名の後押しに絞るほど、費用対効果が安定します。

リード目的の使い分け(Meta/TikTok/YouTubeの役割)

Metaは比較検討中の層に広く触れるのに向いているため、相続や離婚のチェックリストを案内する形でリード獲得に最適化して配信します。

TikTokは短い動画で、悩みの提示から結論、次の一歩までを約30秒に凝縮し、関心を高めてLINE登録へ誘導します。

YouTubeは長めの解説で信頼を築き、章立てと画面上の案内を使ってLPへ送客します。

同じテーマを3媒体で同時に進め、Metaは獲得、TikTokは需要喚起、YouTubeは深掘りという役割に固定します。

学習が進み成果が見えた枠に限って、投資を増やします。

地域ターゲティングと類似配信

広告の精度を上げるために、地域名と業務内容を組み合わせて配信します。

相続であれば市区町村や年齢帯、家族構成まで考慮し、建設許可であれば施工業種と地域、開業支援であれば業態と商圏の範囲を明確にします。

到達が伸び悩む段階に入ったら、保存した人、動画をほぼ最後まで見た人、LPに来た人を基点にして類似の対象を作り直します。

広告の説明文には地域名と悩みに関する言葉を入れ、LPの表現と完全に一致させます。

反応の良かったオーガニック投稿を広告素材に転用すると品質が安定しやすく、まずは局地で勝ち、その後に範囲を広げる進め方が効果的です。

リマーケティング設計

再接触は段階を分けて設計します。

動画を75〜95%まで見た人には、要点だけをまとめた短いスライド型の動画を見せて理解を深めます。

LPを訪問した人には、よくある誤解の説明と料金の目安を提示して不安を解消します。

LINEにまだ登録していない人には、診断チェックリストの配布を案内して登録のきっかけを作ります。

配信期間は7日、14日、30日の3段階で運用し、表示頻度の上限を設定して疲れを防ぎます。

同じ素材を長期間出し続けることは避け、面談予約が完了した人はすぐに対象から外すことで、無駄打ちを抑えて面談率を上げます。

目安指標と見切り基準(CPA/CTR/LP CVR)

評価は面談に近い指標から行います。クリック率(CTR)は1.0%を目安とし、LPの成約率(CVR)は3〜6%、LINE登録率は10〜18%を基準に見ます。

面談1件あたりの獲得単価(CPA)は、案件単価の10〜20%の範囲に収めることを目指します。

これらが3日連続で下限を下回る場合は、その配信を停止して見直します。

成果の出ている枠は日次で少しずつ増額し、広告の指標とオーガニックの指標の関係も月次で確認して、配分の精度を高めます。

クリエイティブ→LP/LINEの一貫メッセージング

広告文、サムネイル、LPの見出し、LINEの自動返信まで、主語と得られる利点を同じ表現でそろえます。

伝える約束が途中で変わらないほど、成約率は上がります。

行動ボタンは最後まで1つに絞り、迷いが生まれない導線を保ちます。

コンプライアンスとリスク管理を前提にした運用プロトコル

結論として、表現のルールと緊急時の初動対応をあらかじめ型として用意しておくことが重要です。

士業は信頼が基盤の業種であり、判断の迷いはそのまま事故につながります。

公開前に守る基準を定め、炎上時の手順を標準化しておくと、現場の負担が減り、対応の質も安定します。

とくに表現の基準、同意の取り扱い、記録の残し方、初動の進め方の4点を1枚で見渡せるように可視化すると、事故の発生率を下げられます。

守秘義務・個人情報の取り扱い

個人を特定されないようにすることを最優先にします。

年代や家族構成の組み合わせでも特定されるおそれがあるため、事例化する際は「要点、対応、結果、学び」を4行で簡潔にまとめ、固有名詞は伏せ、地域の表記は都道府県までにとどめます。

顔や名札、書類は必ずモザイク処理を行います。同意の文書には利用目的、利用期間、撤回方法を明記し、素材にはIDを付けて台帳で管理します。

SNSのDMでは個別の助言を行わず、必ず公式の窓口へ案内します。

素材の二次利用は同意の範囲に限定し、撤回の依頼があった場合は48時間以内に削除します。

誇大広告・比較表現・口コミ表示の注意点(OK/NG早見)

「必ず解決」「日本一」「最安」のように効果を断定した表現や、事実とかけ離れた優位性を示す表現は使用しません。

比較を行う場合は客観的な根拠を示し、比較条件をあわせて説明すれば適切に伝えられます。

料金は幅を持って目安を示し、追加費用が発生する条件を明確に記載します。

体験談は事実確認の記録を残し、結果には個人差があることを注記します。

口コミの依頼では金銭や特典を用いた誘導を避け、削除の基準を公開します。

OKとNGの例を並べた早見表を運用ポリシーに添えると、現場での判断がぶれにくくなります。

士業のSNS活用では、言い切らないこと、煽らないこと、根拠を示すことを原則として守ります。

一次情報の確認フロー

一次情報は段階的に確認します。

まず作成者が出典を明示し、次に監修者が法令や判例、通達が最新であるかを確認します。

最後に公開責任者が表現と導線の整合性を最終チェックします。

承認の記録、版数、掲載期間、撤回の履歴は共有ドライブで保管します。

更新期限はカードで管理し、法改正の前後には告知バナーで周知します。

これらを徹底することで、古い情報が拡散されることを防げます。

炎上対応プロトコル(初動テンプレ/公開停止基準/役割分担)

監視はキーワード通知と当番制で運用します。

火種を確認した際は、あらかじめ用意した文面で一次声明をすぐに掲出し、「事実を確認中であること、公式窓口の案内、次回の更新予定時刻」を短文で知らせます。

公開を止める基準は、個人情報を含む場合、重大な誤りがある場合、誹謗中傷に該当する場合の3類型とします。

対応の役割は広報、実務責任者、法務、経営の順に引き継ぎ、SLAは一次対応を2時間、暫定対応を6時間、確定対応を24時間の目安で進めます。

【H3】危機広報テンプレ(Q&A/お詫び/再発防止)

誤解されやすい点はQ&A形式で事実とともに整理します。

過ちがある場合は曖昧にせず明確に謝罪します。再発防止策では責任者、期限、具体的な手順を明記します。

これらの文面はテンプレートとして配布し、四半期に1度の演習で運用精度を高めます。

内製/外注の判断軸とRACIで属人化を解消する

結論として、かかる手間、仕上がりの質、進める速さを数値で把握し、明確な役割分担と標準手順で運用することが重要だと考えます。

担当者の勘や経験に依存すると結果がぶれやすくなるため、RACIで責任の線引きをはっきりさせ、共通のテンプレートで制作のばらつきを抑えます。

進捗はカレンダーとKPIで見える化し、会議や判断を素早く行える状態を保ちます。

士業のSNS運用は、体制の設計だけで成果の歩留まりが大きく変わります。

役割分担(RACI:戦略/企画/台本/編集/投稿/分析)

RACIでは、運用を主導して実務を進める担当者をResponsible、最終的な責任を負って承認を行う立場をAccountable、専門的な助言を行う関係者をConsulted、状況共有のみを受ける関係者をInformedとして整理します。

戦略はAccountableが承認し、Responsibleが設計します。

企画と台本はResponsibleが主導し、Consultedが専門性を補います。

編集は外部委託も可能ですが、表記の統一や権利の処理はResponsibleが統括します。

投稿運用はResponsibleが担い、緊急時は短い承認ルートでAccountableの確認を通します。

分析は週次でResponsibleが集計し、月次ではAccountableが配分や方針の見直しを行います。

これらの役割は文書で明確にし、外部の代行会社にも同じRACIを適用します。

士業のSNS運用が属人化する主因は責任の線引きが曖昧なことにあるため、あらかじめ整理しておくことが重要です。

内製向き・外注向きの判断基準

内製が向いているのは、投稿本数が少なく、判断に高度な専門性が求められ、機微な情報を扱う案件です。

たとえば、紛争性が高い事案や一次情報の解釈が難しい分野が該当します。

外注が効果を発揮するのは、投稿本数が多く、編集の負荷が大きく、手順を定型化しやすい領域です。

相続や会社設立のよくある質問の解説は外注しやすい例です。

判断は、想定する投稿本数に内製の時間単価を掛けたコストと、外注費に社内レビューの工数を加えたコストを比較して行います。

案件単価が高いほど、対応の遅れや品質のばらつきに伴う機会損失が大きくなります。

迷う場合は、まず90日間だけ外注で型を作り、その後に内製へ引き継ぐ方法が安全です。

代行会社の選び方

選定の基準は4点あります。

第一に、保存から遷移、外部クリック、面談までの階段を設計できるKPI設計力があるかどうかを確かめます。

第二に、週次では学びを要点で共有し、月次では配分の見直しまで踏み込む報告の粒度が備わっているかを確認します。

第三に、誇大表現や比較表示の可否、守秘の運用ルールなど、コンプライアンスへの理解が実務として実装されているかを見ます。

第四に、台本テンプレートやサムネイルの規格、撮影ディレクションまでを再現できる制作の実装力があるかを評価します。

面談では直近の3案件について、KPIの推移と改善の進め方を図や表で提示してもらうと判断しやすくなります。

士業のSNS運用では、説明のうまさよりも、同じやり方で成果を再現できるかを重視します。

進捗管理

月単位では、まとめて撮影する日程と編集の工程をガントチャートで固定し、週単位では投稿計画と承認の締切を明確にします。

日々の運用では、ストーリーズやXでの速報枠をあらかじめ確保しておきます。

コンテンツカレンダーには、テーマ、骨子、行動喚起、計測用のリンク情報を1行で記載し、誰が見ても次の作業がわかる状態にします。

公開前のチェックリストでは、法令への適合、同意の取得、事実の確認、導線のテストという4つの観点を必ず通します。

遅延が発生したときは、原因と代替日程を同時に記録し、翌月の配分で穴を補います。

可視化が続くほど、会議は短く要点だけで進められるようになります。

標準化ドキュメント

台本は「問題、結論、根拠、行動」という流れを共通化し、どの担当者が書いても同じ骨格になるように整えます。

サムネイルは対象、得られる利点、必要な時間を一目で伝える書式に統一します。

審査は、監修、広報、最終承認、公開という順で進め、版数と承認の記録を必ず保存します。

これらの標準が整っていれば、担当者が交代しても品質が大きく揺れることはありません。

成功事例ダイジェスト

本章では、型を理解するうえで欠かせない要点だけを抜き出してご説明します。

各媒体の役割や導線、そして数値の読み方を最短でつかめるように整理します。

士業のSNS活用では再現できる仕組みづくりが重要ですので、数値と運用の流れは関連記事でさらに詳しくご確認いただけます。

読み終えたあとに、すぐ自所の設計へ置き換えていただける内容にしています。

「ワタナベ先生」社労士×問い合わせ爆増

「ワタナベ先生|関西No.1社労士」では、運用開始から数か月でフォロワーが1万人に達し、半年で士業ジャンルのトップに上り詰めています。

1本あたりの平均再生は3万〜5万回で、TikTok経由の問い合わせは個人が月200件、法人が月5件のペースで継続しています。

専門的で難しい社労士の知識を、誰にでもわかる短い言葉へ丁寧に置き換え、日々の暮らしに直結するテーマを高頻度で発信したことが成果につながりました。

さらに、LINEでの簡易診断から日程調整へ進む導線を固定し、正確な情報提供と専門家としての信頼を同時に高めることに成功しています。

「弁護士ビーノ」弁護士×フォロワー急伸

「弁護士ビーノ」は、開設後わずか30本の投稿でフォロワーが1.5万人に到達し、弁護士ジャンルで第2位に躍進しています。

現在は投稿数が620本を超え、フォロワーも5万人を超えるまでに成長しました。

「上司の一言は違法か」「SNSの投稿で訴えられるのか」といった日常の場面と法律知識を結びつける構成で、若年層からビジネス層までの保存と再訪を継続的に得ています。

コメントへの丁寧な対応で信頼を育て、TikTok経由の問い合わせ増加に加えて、月500万〜900万円の売上を継続して実現しています。

よくある質問

意思決定に直結する要点だけを、できるだけ短く分かりやすくまとめます。

媒体の選び方、費用と契約の考え方、リスクを避ける方法の3点を押さえておけば、設計はぶれません。

各テーマの詳しいチェックリストや雛形は関連記事から入手できますので、士業のSNS活用に関する判断を今日中に前へ進めていただけます。

着手媒体の優先順位

まず、誰に向けて発信するのか、どの価格帯の案件を狙うのか、そして目的は何かを整理したうえで媒体を決めます。

消費者向けで中価格帯を主に扱う場合はTikTokやInstagramを起点にし、企業向けで高価格帯が中心の場合はYouTubeやLinkedInを軸にします。

速報や告知を素早く届けたい場合はXを使います。

短い動画で関心を作り、長い動画や記事で信頼を育て、最終的にLPやLINEで申し込みにつなげる流れを意識します。

地域名や悩みの言葉を検索に合わせて設計し、面談予約まで一気通貫で到達できる導線を整えます。

配分の判断基準や業務別の具体例は、関連記事の「媒体選定ガイド」で詳しく確認できます。

外注費用と契約の見極め

費用は月額だけで比べず、内訳と成果指標を結びつけて判断します。

投稿本数の定義、撮影の回数、編集の長さ、報告の詳しさ、改善作業の責任範囲を契約書に明確に記載します。

KPIは保存からプロフィールへの遷移、外部リンクへの移動、そして面談予約までの流れで合意し、成果物の権利や編集データの扱いも事前に取り決めます。

見積もりの比べ方は、関連記事「費用と契約の実務」で提供しているテンプレートを活用すると整理しやすくなります。

炎上回避の投稿基準

公開前の審査と、してよい表現としてはいけない表現をまとめた早見表を運用に組み込み、言い切らずに煽らず、根拠を示す姿勢を徹底します。

守秘と個人情報は匿名化を基本とし、比較や体験談を扱う場合は条件と出典を添えます。

承認は監修、広報、最終責任者の順で行い、緊急時には短い承認ルートで対応します。

削除の基準と初動対応のテンプレートも事前に合意し、運用に迷いが出ないようにします。

具体的な流れは関連記事「コンプラ&クライシス対応」で確認できます。

まとめ

問い合わせを増やすためには、偶然に頼らず設計で再現する姿勢が重要です。

最終指標を面談に固定し、保存から遷移、外部クリック、予約までの流れを週単位で見直します。

媒体は目的に合わせて役割を分担し、プロフィール、LP、LINEの言い回しと行動ボタンをそろえます。

広告は少額で試し、効果が出た枠に集中して広げ、コンプライアンスは公開前の審査と初動テンプレートで事故を抑えます。

士業のSNS活用は、型を整えれば担当が変わっても成果を伸ばせます。

次の一歩として、媒体選定ガイド、費用と契約の実務、導線と計測のテンプレート、そしてコンプライアンスと危機対応の記事に進み、本日から30日間の実行計画を始めていただけます。

TikTok運用のご相談はTWまで

社内にTikTokの専門ノウハウや制作リソースがない

低価格の業者に依頼したが、期待した成果が得られなかった

日々変化するトレンドを追いきれない

こうした課題をお持ちではないでしょうか?

株式会社TWは「単なるTikTok運用代行」ではなく、

実際に売上や採用、集客につながる成果を生み出すTikTok運用会社です。

TWの3つの強み(他社との明確な差別化)

①業界No.1の実績

ニッチな専門分野に特化し、複数業界でフォロワー数No.1を達成。

売上もTikTok経由だけで月数百万円を実現した実績があります。

②採用効果も抜群

採用目的でTikTokを開始後、わずか2ヶ月で面接依頼数十件を獲得。

短期間で明確な成果を創出できます。

③TikTokから成果まで完全導線設計

投稿だけではなく、その先の「問い合わせ・来店・採用」まで徹底的に導線を設計。 「TikTokを伸ばす」から「ビジネスを伸ばす」までをワンストップでサポートします。

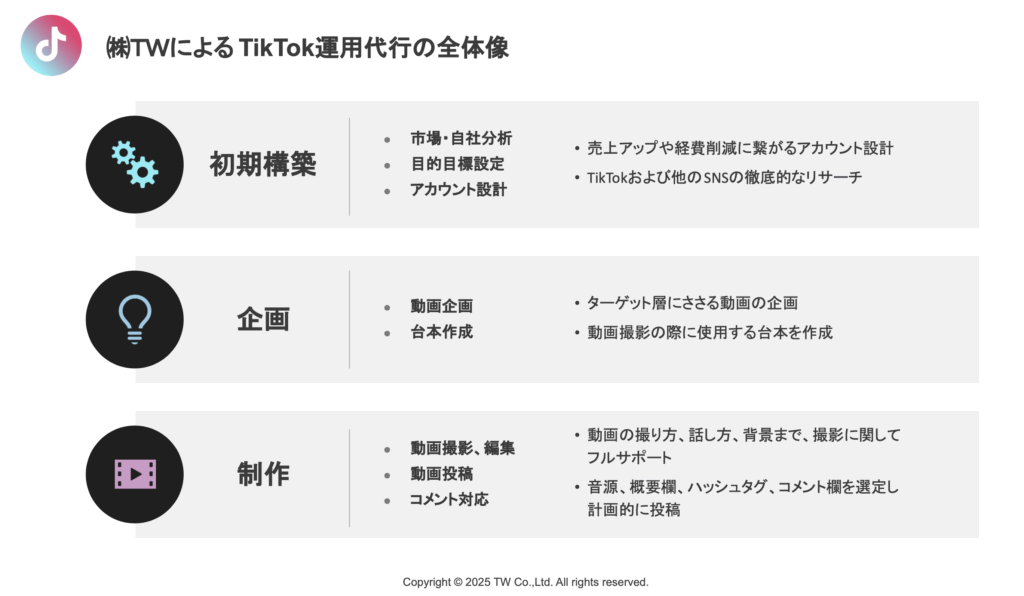

TWのサービスフロー

- 徹底したヒアリング

貴社サービス・商品を理解し、ターゲットを明確化。 - 差別化ポイントの洗い出し

貴社だけの強みを掘り起こし、競合と明確に差別化。 - 戦略的な企画提案

業界・ターゲット分析に基づいた動画コンテンツを設計。 - 制作・投稿をワンストップ対応

撮影・編集・投稿はすべて専門チームが担当。手間なくお任せいただけます。