TWマガジン一覧 - TW magazine -

社長のこと、会社のこと、様々な情報を発信しております。

若手採用が難しい理由と企業が取るべき対策

2025.08.12

目次

人材不足が深刻化するなか、多くの企業が「若手採用が難しい」と感じています。

求人を出しても応募が集まらない、せっかく採用してもすぐに辞めてしまう――そんな課題に頭を抱える経営者も少なくありません。

本記事では、若手採用が難しくなっている背景や現場でよくある失敗、そして企業が今すぐ取り組むべき具体的な対策までを体系的に解説します。

採用活動に悩む企業の皆様に、ヒントと解決策をお届けします。

\若手が集まる採用は、SNS戦略から/応募が来ない・すぐ辞める…そんなお悩みを“成果につながる採用広報”で変えてみませんか? ▶

若手採用が難しい背景と現状

若手採用の難易度が年々高まっています。

背景には、応募者数の減少や価値観の多様化、労働観の変化など複数の要因が絡み合っています。

たとえば「安定よりやりがい」を重視する若年層の傾向や、大企業・都市部への志向の集中は、中小企業や地方企業にとって採用面で大きな壁となっています。

こうした状況を踏まえ、自社の採用戦略を見直すことが不可欠です。次章ではその理由を詳しく紐解きます。

若手採用が難しい主な理由

若手採用が難しい理由は多岐にわたりますが、主に以下の3点が大きな要因です。

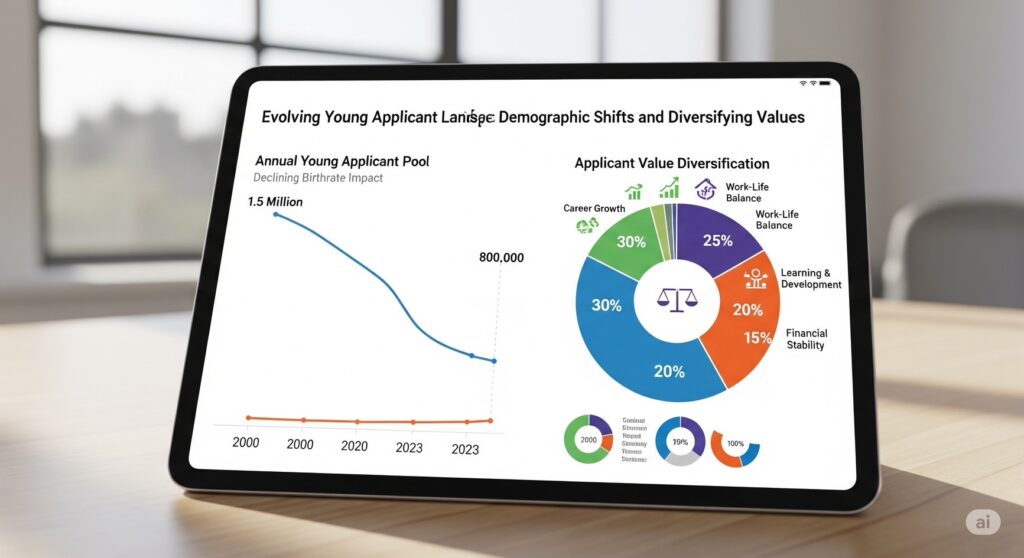

まず1つ目は、若手応募者数の絶対的な減少です。少子化の影響により、20代の労働人口は年々減少傾向にあります。

結果として企業間の若手人材の奪い合いが激化し、特に知名度やブランド力のない中小企業にとっては応募自体が集まりにくい状況が続いています。

2つ目は、若手の価値観や働き方の変化に企業が対応できていない点です。

かつての「終身雇用」や「年功序列」といった考え方は通用しづらくなっており、「自分らしい働き方」「裁量のある環境」「ワークライフバランス」などを重視する傾向が強まっています。

企業がその価値観に寄り添ったメッセージ発信や制度設計を行えていないと、魅力ある職場とは受け取られません。

3つ目は、採用後のミスマッチや離職リスクの高さです。

特に「なんとなく雰囲気が良さそうだった」といった動機で入社した若手ほど、実際の職場とのギャップに苦しみ、早期退職に繋がるケースが増加しています。

この背景には、選考時のコミュニケーション不足や自社のリアルな情報開示の不足があると言えます。

こうした複合的な要因が絡み合う中で、若手採用が難しいと感じる企業は非常に多く、表面的なアプローチだけでは根本解決にはつながりません。

次項では、失敗事例を交えながらより具体的な課題を掘り下げていきます。

若手採用の現場でよくある失敗例

若手採用が難しいとされる背景には、採用現場での“よくある失敗”が繰り返されていることも大きな要因です。

以下のようなパターンは、当社が支援してきた中小企業でも頻繁に見られます。

まず代表的なのが、選考時の評価基準のズレです。

例えば「学歴」や「業界経験」を重視しすぎるあまり、柔軟な発想や将来性のある人材を見逃してしまうケースがあります。

Z世代の多くは、既存の枠組みよりも「共感できるミッション」や「自分の成長が見える環境」を重視しており、形式的な面接や一方的な質問だけでは、真の価値観や意欲を把握できません。

次に多いのが、採用後のフォロー不足による早期離職です。

採用段階でうまくアピールできたとしても、入社後にギャップを感じてしまうと定着は困難です。「面接で聞いた話と違う」「育成環境が整っていない」といった声が離職の引き金になります。

特にOJT(実際の業務を通じて行う教育方法)が属人化していたり、フォローアップ面談が形式的だったりすると、若手は孤立しやすくなります。

また、中小企業特有の採用課題として、「魅力が伝えきれない」点も見逃せません。

大手企業に比べて知名度が低いため、仕事内容や働きがい、社風といった“無形の価値”を十分に訴求できず、応募が集まらないことが多いのです。

これを解決するには、自社の強みや働く魅力を具体的に発信し、若手が将来を描ける情報を届けることが重要です。

採用は入社後の定着まで見据えた取り組みが求められます。

若手採用を成功させるための具体的対策

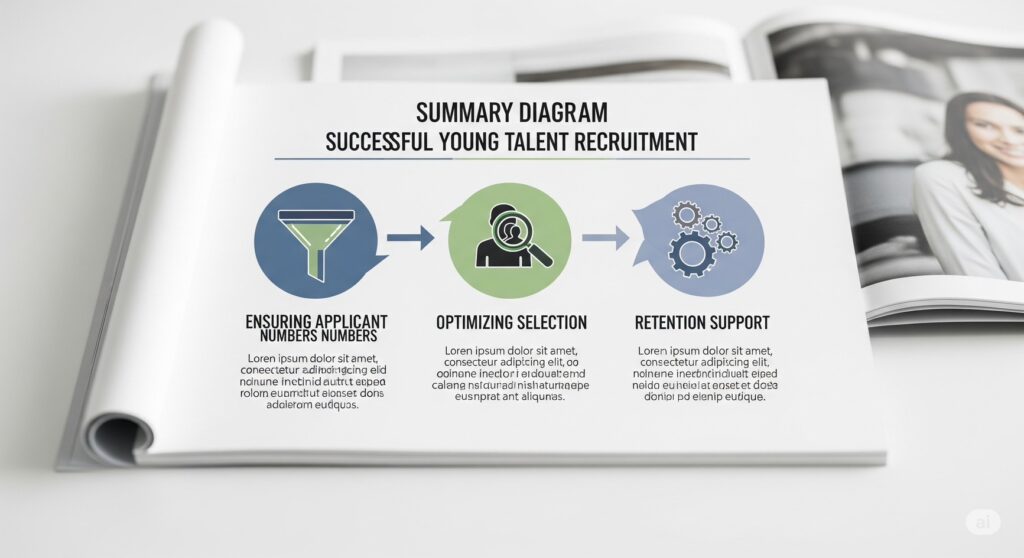

若手採用が難しいと感じる企業が増える中、成功には以下の3点を意識した戦略が不可欠です。

・応募数の確保

・選考の最適化

・定着率向上

ここでは具体的な対策を解説します。

応募数を増やす採用戦略の工夫

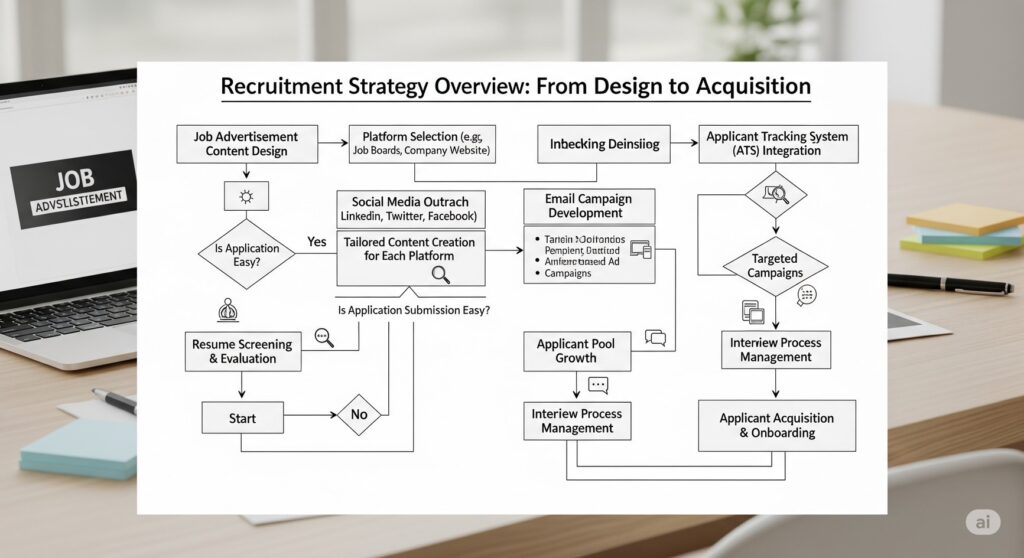

若手採用が難しいと感じる企業が増える中、まず取り組むべきは「応募数の最大化」です。

応募が集まらなければ、どれだけ良い選考フローを設けても成果にはつながりません。

特にZ世代の行動様式や価値観に適応したアプローチが重要です。

まず、若手に響く求人内容を設計することが基本です。

以下のような、若手が重視する価値観を意識した表現が求められます。

・やりがい

・成長できる環境

・働き方の柔軟性

給与や休日などの条件面だけでなく、「社風」「人間関係」「1年後の自分の姿」まで可視化することが応募の後押しになります。

次に、SNSなどのデジタルツールを積極活用することがカギです。

従来の求人媒体だけでは、若年層へのリーチに限界があります。

TikTokやInstagramを活用した採用ブランディング(企業の魅力を発信して応募者を集める活動)は、エンゲージメントや拡散力の高さから非常に有効です。

実際、当社のクライアント企業でも「TikTokで働く様子を発信したところ、1週間で10件以上の応募が来た」といった成功事例が出ています。

さらに、会社の魅力を正しく伝えるブランディング強化も欠かせません。

採用ページやSNSだけでなく、社員インタビュー動画や1日の流れを紹介するコンテンツを用意することで、応募前の不安や誤解を解消できます。

求人情報の「見つけられやすさ」と「伝わりやすさ」の両面を最適化することで、母集団形成(採用活動で応募者の集団を集めること)は大きく改善されます。

若手採用が難しいとされる背景には、情報の届きにくさと伝え方のミスマッチが潜んでいます。

逆に言えば、ターゲットの思考を深く理解し、届く場所・届く言葉で情報発信できれば、応募数は大きく変わるのです。

\TikTokで母集団形成が激変/「Z世代の応募が一気に増えた」と話題の採用広報ノウハウを無料でご紹介中 ▶

選考・面接で重視すべきポイント

若手採用が難しいとされる背景には、選考・面接時の「ミスマッチ」が大きく関係しています。

スキルや学歴だけを重視した採用では、価値観やカルチャーが合わず、入社後にギャップが生まれやすくなります。

若手の本質を見極めるためには、選考プロセスそのものの見直しが必要です。

まず重視すべきは「ポテンシャル評価」です。

若手の場合、経験や実績よりも、思考力・柔軟性・成長意欲といった将来性が採用のカギを握ります。

そのため、行動事例に基づいた質問(STAR法)や、グループディスカッションを通じたコミュニケーション力の確認が有効です。

次に重要なのが、価値観のすり合わせです。

企業のビジョンや働き方に共感してもらえるかを、選考の早い段階で確認することが、入社後の定着率を左右します。

「なぜこの業界を選んだのか」「働く上で何を大切にしているか」など、志向性(何を大切にするかという考え方)を丁寧に聞くことがポイントです。

反対に、企業側も自社の実情を正直に伝え、相互理解を深める必要があります。

また、若手が安心して選考に臨めるよう、面接官側の対応にも配慮が求められます。

威圧的な姿勢や一方的な質問は避け、対話ベースで進めることが望ましいです。

応募者が「ここなら自分らしく働けそう」と感じられるかが、結果的に選考通過後の志望度にも直結します。

選考フロー自体の柔軟性も見直しの余地があります。

例えば、一次面接をオンライン化したり、学生やフリーター向けに夜間面接を設けたりと、相手のライフスタイルに配慮した設計が求められています。

選考途中でのコミュニケーション頻度を高めることも、離脱防止につながります。

若手採用が難しい時代だからこそ、画一的な評価ではなく、「人を見る目」と「環境を伝える力」が企業側に問われています。

選考での配慮と誠実な姿勢が、結果として採用成功と定着率向上につながるのです。

\価値観重視の選考に変えるなら/

Z世代が「この会社なら」と感じる選考フロー、事例で解説します ▶

若手社員の定着率を高める職場環境づくり

若手採用が難しいとされる背景には、採用後の定着率の低さが大きく影響しています。

仮に採用に成功しても、職場環境に不満を感じて早期退職されてしまっては、本質的な採用成功とは言えません。

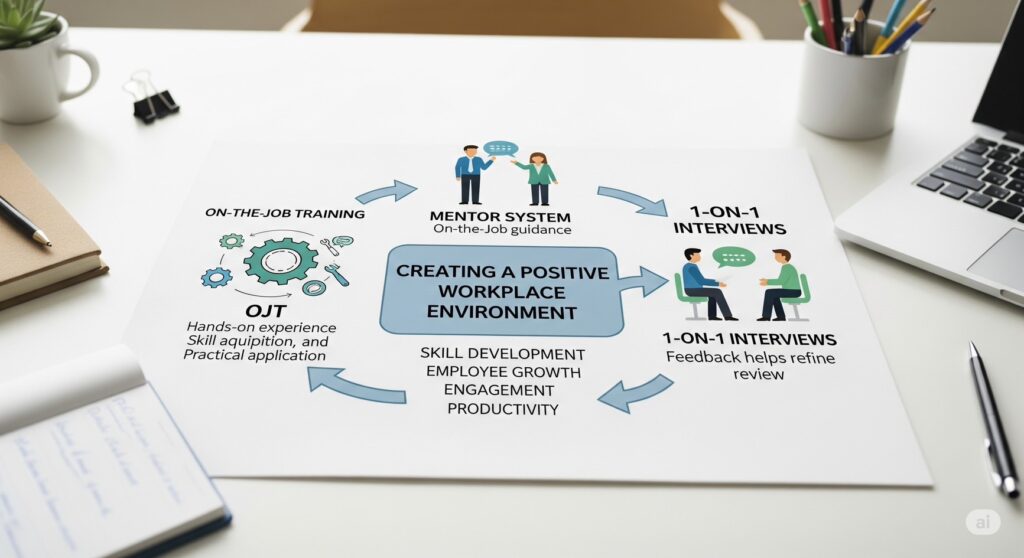

若手社員の定着率を高めるためには、「働きやすさ」と「成長実感」が得られる環境づくりが重要です。

まず、入社後すぐに孤立させない体制を整えることが基本です。

OJTだけでなく、メンター制度(先輩社員が新入社員をサポートする仕組み)や定期的な1on1面談(上司と部下が1対1で行う定期的な面談)など、上司や先輩社員との接点を意図的に設けることで、心理的な安心感を育てやすくなります。

「相談できる環境」があるだけで、離職リスクは大きく下がる傾向があります。

次に、若手が成長を実感できる機会をつくることも不可欠です。

研修制度の充実や、自主性を尊重したプロジェクト参画など、スキルアップやキャリア形成のイメージが持てる工夫が求められます。

特にZ世代は、「自分が成長できる環境かどうか」を重視して職場を選ぶ傾向が強いため、ここでの工夫が定着率に直結します。

また、企業文化や価値観の共有も軽視できません。

企業理念を定期的に発信したり、社内報や表彰制度を活用して「何を評価する組織か」を明確に伝えることで、若手が自身の行動と組織の方向性を一致させやすくなります。

最後に、フレキシブルな働き方の導入も定着には効果的です。

リモートワークや時差出勤、週休3日制度など、柔軟な勤務体制を導入することで、個人のライフスタイルと両立しやすくなり、満足度向上につながります。

このように、若手採用が難しい時代においては、職場に「続けたいと思える理由」を用意することが、採用活動の本当の成果につながるのです。

\若手が辞めない職場のつくり方/

成功企業の「育成制度」「文化づくり」の事例を無料配布中 ▶

採用後のフォロー体制と長期的人材活用

若手採用が難しい背景には、採用後のフォロー不足が一因となることもあります。

ここでは入社後の育成・定着支援や、長期的な人材活用のための体制整備について解説します。

入社後の教育・メンタリングの重要性

若手採用が難しいとされる背景には、入社後の教育やサポート体制の不十分さも関係しています。

採用に成功しても、適切な育成がなければ早期離職のリスクが高まります。

特に若手は、働く意味や成長実感を重視する傾向があるため、単なる業務指示だけでなく、定期的な面談やメンター制度の導入が効果的です。

たとえば、OJTだけでなく1on1面談を定期的に実施することで、不安や悩みを早期にキャッチし、信頼関係を築くことができます。

実際に、弊社クライアントでもメンター制度を導入したことで定着率が20%以上改善した事例があります。

若手が安心して成長できる環境を整えることが、採用活動の真の成果につながります。

採用後こそ、本当の育成が始まるという意識が求められます。

若手の価値観変化に対応した働き方改革

近年、若手人材の価値観は「安定」や「収入」だけでなく、「働きがい」「ライフスタイルとの両立」へと大きく変化しています。

こうした価値観の変化に対応できていない企業は、若手採用が難しいと感じるケースが多く見られます。

たとえば、リモートワークやフレックスタイム制の導入、副業容認など、柔軟な働き方の選択肢を設けることで、自律性を重視する若手層の支持を得やすくなります。

実際に、福利厚生よりも「時間の自由度」を重視して就職先を選ぶ若者も増えています。

こうした働き方改革は、単なる制度導入ではなく、組織全体での意識改革も不可欠です。

若手にとって魅力的な企業であり続けるためには、柔軟性と信頼に基づく働き方の実現が鍵となります。

\今どきの若手が求める働き方とは?/競合と差がつく制度設計や発信手法をチェック ▶

長期的なキャリアパス設計のポイント

若手採用が難しい背景には、将来のキャリアが見えにくい企業に対して、若手が魅力を感じにくいという点があります。

長期的に働くイメージが持てないと、せっかく採用できても早期離職につながるリスクが高まります。

そのため、入社時から「どのように成長していけるか」を明示するキャリアパス設計(将来の昇進や役割の道筋を計画すること)が重要です。

たとえば、3年後にはリーダー職、5年後にはマネジメントや専門職への挑戦など、ステップごとの目標を設定し、評価制度やスキルアップ支援と連動させることで納得感を得られます。

また、定期的な面談でキャリアの棚卸し(これまでの経験やスキルを整理すること)や目標設定を行い、本人の希望や適性と擦り合わせていくことで、成長意欲の維持にもつながります。

長期的な視点での人材活用が、若手採用の定着と成果を左右します。

よくある質問

若手採用が難しいと感じる企業様からは、以下のような質問をよくいただきます。

• 若手採用が年々難しくなっている理由は何ですか?

• 失敗しない採用面接のコツはありますか?

• 採用してもすぐ辞めてしまうのはなぜでしょうか?

これらの疑問については、本記事で概要を解説していますが、より詳しい実践対策や業界別事例については関連記事をご覧ください。採用成功に向けた具体的なヒントが満載です。

まとめ

若手採用が難しい背景には、応募者数の減少や価値観の多様化、企業とのミスマッチなど複合的な要因があります。

採用の成功には、応募数を増やす戦略的な発信、面接時の見極め力、そして入社後のフォロー体制まで一貫した仕組みづくりが重要です。

本記事で紹介した対策をもとに、自社に合った採用戦略を見直してみてください。より詳しい事例や最新の施策は関連記事でご確認いただけます。

TikTok運用のご相談はTWまで

社内にTikTokの専門ノウハウや制作リソースがない

低価格の業者に依頼したが、期待した成果が得られなかった

日々変化するトレンドを追いきれない

こうした課題をお持ちではないでしょうか?

株式会社TWは「単なるTikTok運用代行」ではなく、

実際に売上や採用、集客につながる成果を生み出すTikTok運用会社です。

TWの3つの強み(他社との明確な差別化)

①業界No.1の実績

ニッチな専門分野に特化し、複数業界でフォロワー数No.1を達成。

売上もTikTok経由だけで月数百万円を実現した実績があります。

②採用効果も抜群

採用目的でTikTokを開始後、わずか2ヶ月で面接依頼数十件を獲得。

短期間で明確な成果を創出できます。

③TikTokから成果まで完全導線設計

投稿だけではなく、その先の「問い合わせ・来店・採用」まで徹底的に導線を設計。 「TikTokを伸ばす」から「ビジネスを伸ばす」までをワンストップでサポートします。

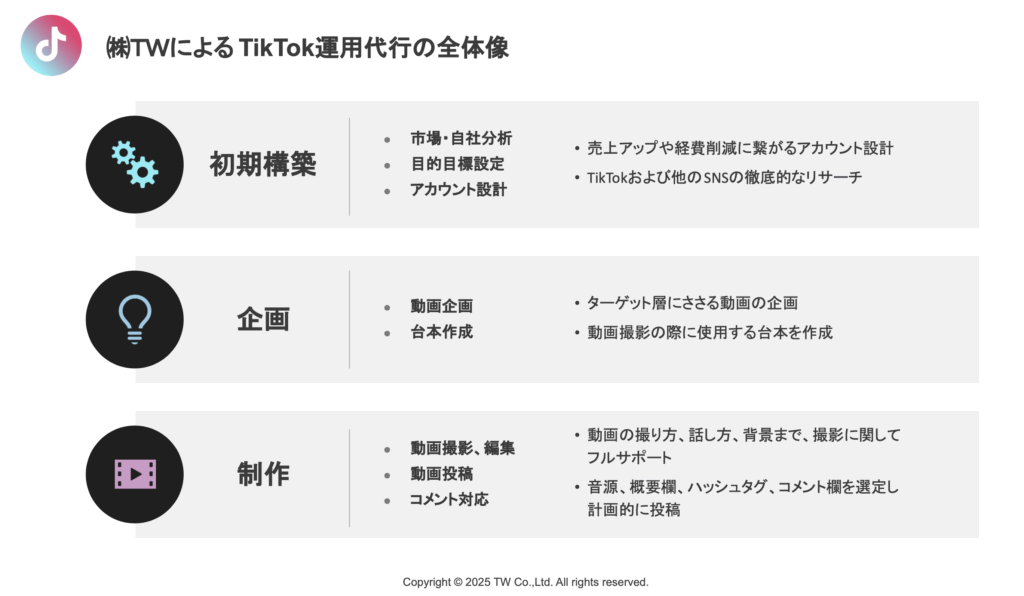

TWのサービスフロー

- 徹底したヒアリング

貴社サービス・商品を理解し、ターゲットを明確化。 - 差別化ポイントの洗い出し

貴社だけの強みを掘り起こし、競合と明確に差別化。 - 戦略的な企画提案

業界・ターゲット分析に基づいた動画コンテンツを設計。 - 制作・投稿をワンストップ対応

撮影・編集・投稿はすべて専門チームが担当。手間なくお任せいただけます。